Одной из частых патологий сердца - это нарушения в структуре клапанов. Прогибание створок клапана в полость левого предсердия называют сердца.

Сердце – это орган, состоящий практически только из мышечных волокон. В нем выделяют по два желудочка и предсердия, которые разделены клапанами. Трехстворчатый клапан разделяет правые отделы, а двухстворчатый – левые отделы сердца. Именно двухстворчатый клапан в сердце ещё называют митральным.

Створки клапана сердца в открытом состоянии пропускают ток крови из левого предсердия в желудочек. Сокращаясь, левый желудочек способствует плотному закрытию створок и кровь не течёт обратно в предсердие. При этом клапан сердечка испытывает значительное давление крови, которое в норме не должно пролабировать створки.

Классификация пролапса митрального клапана

По вызвавшей причине:

- Первичный;

- Вторичный.

По локализации створок:

- передней створки;

- задней створки;

- обеих створок.

По степени выраженности:

- I степени;

- II степени;

- III степени.

По клиническим проявлениям:

- бессимптомный;

- малосимптомный – слабое или умеренное смещение створок по , регургитации нет;

- значимый клинически – выраженные клинические проявления, чёткий систолический шум и характерные изменения при Эхо-КГ;

- значимый морфологически – к вышеперечисленному присоединяется значительное нарушение функции пролапсового митрального клапана и наличие осложнений.

Причины

Первичный пролапс клапана сердца развивается самостоятельно, не связан с другими заболеваниями. Развитию заболевания способствует генетическая предрасположенность. Встречается очень редко и относится к дисплазиям соединительной ткани или малым аномалиям сердца. Створки клапана поражаются дегенеративными процессами, нарушается структура коллагеновых волокон. Изменения происходят в фиброзном слое, который играет роль скелета створки клапана.

Вторичный – является следствием каких-либо болезней, например, синдром Марфана, ИБС, ревматоидный артрит, ревматизм, миокардиты и др.

Причины пролапса митрального клапана при ревматизме – поражение створок воспалительным процессом. Пролапс створок при кардиомиопатии обусловлен неравномерным утолщением миокарда.

При развитии регургитации, к жалобам присоединяется одышка и плохая переносимость даже лёгкой нагрузки.

Диагностируется пролапс митрального клапана сердца чаще всего по следующим направлениям:

- при плановом профилактическом исследовании;

- при обнаружении систолического шума;

- при наличии кардиальных жалоб;

- обнаружение болезни при обследовании по поводу другой патологии.

Осмотр врача и играют первостепенное значение в выявлении болезни. При выслушивании тонов сердца обращает на себя внимание систолический шум, выявление которого является показанием для дообследования взрослого пациента или ребёнка.

Наличие не означает обязательное присутствие порока сердца: у молодых людей шум может носить функциональный характер. Аускультацию проводят стоя после нагрузки, например, прыжков, приседаний, потому что шум усиливается после этого.

- : при первичной патологии изменений не будет, при вторичной – изменения в анализах будут характерны для основного заболевания.

- Электрокардиография.

- Фонокардиография – это метод регистрации шумов сердца.

- Эхокардиография в данном случае - самый информативный метод.

При исследовании выделяют три степени пролапса митрального клапана:

- I степень – провисание от 3 до 5 мм;

- II степень – от 6 до 9 мм;

- III степень – от 9 мм.

Однако установлено, что ПМК до 10 мм благоприятен.

- Рентгенография грудной клетки.

- Дифференциальная диагностика с врождёнными пороками сердца.

Прогноз

Для многих пациентов ПМК ничем не грозит: большинство людей не знают о наличии этой патологии в организме.

Осложнения

Чем опасен пролапс митрального клапана? Развитие осложнений сильно ухудшает прогноз заболевания и качество жизни пациента.

Нарушение ритма

Причины нарушения ритма сердца:

- нарушение функции вегетативной НС;

- пролабирующая створка может раздражать кардиомиоциты (клетки сердечной мышцы), когда прикасается к стенке левого предсердия;

- сильное напряжение папиллярных мышц, которые держат пролабирующую створку;

- изменения проведения импульсов.

Бывают такие , как экстрасистолии, тахикардии, мерцательная аритмия. Большинство аритмий, возникающих на фоне ПМК не угрожают жизни, однако необходимо провести обследование пациента для определения точной причины аритмии. При нагрузке, риск развития аритмии возрастает.

Митральная недостаточность

Для развития регургитации необходим пролапс III степени. У молодых пациентов бывает отрыв хорд, держащих створки клапана, что приводит к развитию острой митральной и требует неотложного хирургического лечения. Часто отрыв возникает из-за травмы грудной клетки и проявляется развитием симптомов острой левожелудочковой недостаточности.

Инфекционный эндокардит

Характерен для пациентов с первичным заболеванием, то есть с признаками дегенеративных изменений соединительной ткани. Изменённые створки – хороший фон для развития инфекции.

Неврологические осложнения

На измененных створках часто формируются микротромбы, которые заносятся током крови в сосуды головного мозга и закупоривают их, вызывая ишемический инсульт.

Лечение

Обязательная консультация кардиолога для решения необходимости назначения медикаментозного лечения или консультации кардиохирурга.

Как проходит лечение пролапса митрального клапана сердца у взрослого и ребенка:

- терапия нейроциркуляторной дистонии;

- психотерапия;

- профилактические мероприятия, направленные на предупреждение развития осложнений.

- Первичный пролапс митрального клапана не требует лечения, но, при наличии жалоб рекомендуют консультацию психотерапевта, проводят симптоматическую терапию: антигипертензивные средства, антиаритмические, седативные, транквилизаторы. Назначение препаратов магния достоверно улучшает общее состояние пациентов.

- При выявлении вторичного пролапса, пролечивать необходимо основное заболевание.

- При выявлении пролапса сердца тяжёлой степени с регургитацией и осложнениями, необходимо рассмотреть вопрос о хирургическом лечении.

Диспансеризация

Профилактические осмотры кардиолога и проведение ЭхоКГ должны проводиться не реже 1 раза в полгода.

Пролапс митрального клапана - одна из врожденных особенностей строения сердца. Чтобы легче было понять, в чем именно состоит эта особенность, рассмотрим кратко некоторые нюансы анатомии и физиологии сердца.

Итак, сердце – это мышечный орган, функцией которого является перекачивание крови по организму. Сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков. Между предсердиями и желудочками располагаются клапаны сердца, трикуспидальный (трехстворчатый) справа и митральный (двухстворчатый) слева. Клапаны состоят из соединительной ткани и похожи на своеобразные дверцы, которые закрывают отверстия между предсердиями и желудочками для того, чтобы кровь двигалась в правильном направлении – в норме кровь движется из предсердий в желудочки, обратного заброса в предсердия быть не должно. В момент изгнания крови из предсердия в желудочек (систола предсердий) клапан открыт, но как только вся кровь поступила в желудочек, створки клапана закрываются, и дальше кровь изгоняется из желудочков в легочную артерию и аорту (систола желудочков).

Слева направо: 1. Общая диастола сердца - предсердия и желудочки расслаблены; 2. Систола предсердий - предсердия сокращены, желудочки расслаблены; 3. Систола желудочков - предсердия расслаблены, желудочки сокращены.

Если створки митрального клапана не полностью смыкаются в период изгнания крови из желудочка в аорту, то говорят о его пролапсе (провисании) в полость левого предсердия в момент систолы (сокращения левого желудочка).

Пролапс митрального клапана – это нарушение его соединительнотканной структуры, приводящее к неполному закрытию створок, вследствие чего может наблюдаться заброс крови обратно в предсердие (регургитация). Различают врожденный (первичный) и развившийся на фоне эндокардитов, миокардитов, травм грудной клетки с разрывом хорд, пороков сердца, инфаркта миокарда (вторичный) пролапс. Первичный пролапс встречается примерно у 20 - 40 % здоровых людей и в большинстве случаев не оказывает значимого влияния на функции сердечно – сосудистой системы.

В современной медицине первичный пролапс митрального клапана принято считать скорее врожденной особенностью строения сердца, нежели серьезной патологией, при условии, что он не сочетается с грубыми пороками развития и не вызывает значимых нарушений гемодинамики (функций сердечно – сосудистой системы).

Причины пролапса митрального клапана

Ниже речь пойдет о первичном пролапсе митрального клапана, который относится к малым аномалиям развития сердца. Из - за чего может возникать данная аномалия? Основной причиной развития заболевания является генетически обусловленные нарушения синтеза коллагена 111 типа. Это белок, который принимает участие в образовании соединительной ткани во всех органах, в том числе и в сердце. При нарушениях его образования соединительнотканный «скелет» клапана теряет свою прочность, клапан становится рыхлым, более мягким, поэтому не может оказывать достаточного сопротивления давлению крови в полости левого желудочка, что и приводит к провисанию его створок в левое предсердие.

Также необходимо учитывать и вредные факторы, сказывающиеся на развитии плода и соединительной ткани во время беременности – курение, алкоголь, наркотические и токсические вещества, профессиональные вредности, плохое питание, стрессы.

Симптомы и признаки пролапса митрального клапана

Как правило, диагноз устанавливается в процессе планового обследования новорожденных детей, в том числе методом эхокардиографии (УЗИ сердца).

Пролапс митрального клапана классифицируется по степени регургитации (обратного заброса крови), определяемой с помощью узи сердца с допплером. Выделяют следующие степени:

Пролапс митрального клапана классифицируется по степени регургитации (обратного заброса крови), определяемой с помощью узи сердца с допплером. Выделяют следующие степени:

- 1 степень

– обратная струя крови в левом предсердии остается на уровне створок клапана;

- 2 степень

– струя крови возвращается до половины предсердия;

- 3 степень

– обратный заброс крови заполняет все предсердие.

Если у пациента врожденный пролапс, то как правило регургитация незначительная (1 степень), или ее нет совсем. Если же пролапс клапана является вторичным, то может развиваться гемодинамически значимая регургитация, т. к. возврат крови в предсердие оказывает негативное влияние на функции сердца и легких.

При пролапсе без регургитации клинические симптомы отсутствуют. Как и другие малые аномалии развития сердца (дополнительная хорда , открытое овальное окно), заподозрить данное заболевание можно только на основании планового осмотра ребенка и проведения ЭХО - КГ, которое в течение последних лет является обязательным методом обследования всех детей в возрасте 1 месяц.

Если заболевание сопровождается регургитацией, то при психоэмоциональном или физическом напряжении могут появляться жалобы на разлитые боли в области сердца, ощущения перебоев в работе сердца, чувство "замирания" сердца, одышку, чувство нехватки воздуха. Так как деятельность сердца и вегетативной нервной системы (часть нервной системы, отвечающая за функции внутренних органов) неразрывно связана, пациента могут беспокоить головокружения, обморочные состояния, тошнота, "ком в горле", утомляемость, немотивированная слабость, повышенная потливость, тахикардия (учащенное сердцебиение), незначительное повышение температуры. Все это симптомы вегетативных кризов, особенно ярко проявляющихся у ребенка с пролапсом в подростковый период, когда наблюдается быстрый рост и гормональные изменения в организме.

В редких случаях, когда наблюдается регургитация 3 степени, к вышеописанным жалобам присоединяются проявления, характерные для гемодинамических нарушений в работе сердца и легких - боли в области сердца и одышка при обычной бытовой активности, ходьбе, подъеме по лестнице, обусловленные застоем крови в этих органах. Также редко могут присоединяться аритмии сердца – синусовая тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий, предсердная и желудочковая экстрасистолия, синдром укороченного PQ. Необходимо помнить о том, что иногда регургитация может прогрессировать, то есть увеличиваться степень пролапса.

Диагностика пролапса митрального клапана

На основании чего устанавливается диагноз? Пролапс митрального клапана можно заподозрить еще в процессе клинического осмотра ребенка. У маленьких детей пролапсу могут сопутствовать пупочные и паховые грыжи, дисплазия тазобедренных суставов (врожденный подвывих и вывих бедра). При осмотре детей и подростков обращает внимание внешний вид пациента - высокий рост, длинные пальцы, длинные конечности, патологическая подвижность суставов, искривление позвоночника, деформация грудной клетки.

При аускультации (прослушивании) выслушиваются либо изолированные систолические шумы и щелчки (обусловленные натяжением сухожильных хорд при пролабировании клапана в момент его закрытия), либо их сочетание.

Основной метод диагностики - эхокардиография (УЗИ сердца) с допплеровским исследованием (позволяет отобразить эхо - сигнал от движущихся структур крови). Непосредственно УЗИ позволяет оценить наличие пролапса клапана и степень его провисания, а допплер выявляет наличие и степень регургитации.

Кроме этого, обязательно назначается ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ для определения нарушений ритма и проводимости (аритмий сердца).

Также показано проведение рентгенографии органов грудной полости для определения того, расширена ли тень сердца в поперечнике и есть ли застой крови в сосудах легких, что может свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности.

При необходимости назначаются пробы с нагрузкой (тредмил тест - ходьба на беговой дорожке, велоэргометрия).

Лечение пролапса митрального клапана

В том случае, если пролапс митрального клапана не сопровождается наличием клинической симптоматики, пациенту не назначается медикаментозная терапия. В госпитализации в стационар также нет необходимости. Показано выполнение ряда общеукрепляющих мероприятий и наблюдение у врача кардиолога с проведением ежегодной ЭХО - КГ.

К общеукрепляющим мероприятиям относятся: хорошее питание, рациональный режим труда и отдыха с достаточным сном, прогулки на свежем воздухе, общее закаливание организма, умеренные занятия спортом (разрешенные врачом).

При проявлениях вегето - сосудистой дистонии (вегетативные кризы) назначаются массаж позвоночника, лечебная физкультура, электрофорез с препаратами магния на воротниковую зону. Показаны растительные седативные препараты (пустырник, валериана, шалфей, боярышник, багульник), а также препараты, улучшающие питание сердечной мышцы (магнерот, карнитин, рибоксин, панангин) и витамины.

При выраженных ощущениях перебоев в сердце, и тем более при подтвержденных по ЭКГ нарушениях ритма назначаются адреноблокаторы (карведилол, бисопролол, атенолол, анаприлин и др.)

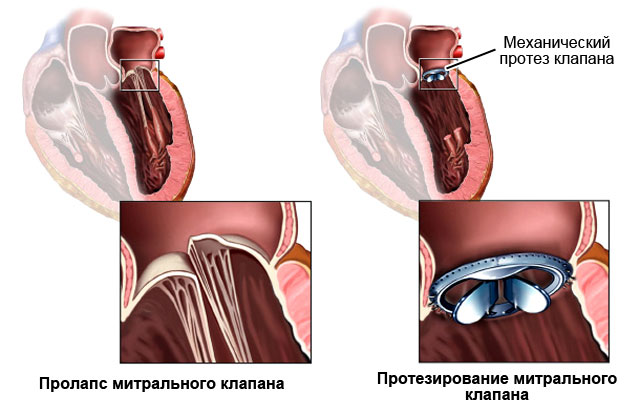

В редких случаях (при развитии сердечной недостаточности, аритмий, прогрессирующей недостаточности митрального клапана) может быть произведена хирургическая коррекция пролапса. К хирургическим методам лечения относятся восстановительные операции на клапане (подшивание его провисающей створки, укорочение растянутой хорды) или протезирование клапана с заменой его на искусственный. Хирургическое лечение изолированного врожденного пролапса применяется крайне редко в силу благоприятного течения данной патологии.

Осложнения пролапса митрального клапана

Возможны ли осложнения? Несмотря на то, что в большинстве случаев встречается пролапс митрального клапана с незначительной регургитацией, который не требует специальной терапии, все-таки существует риск развития осложнений. Осложнения встречаются довольно редко (всего в 2- 4 %) и к ним относятся следующие жизнеугрожающие состояния, требующие лечения в специализированном стационаре:

- острая митральная недостаточность - состояние, возникающие как правило, в результате отрыва сухожильных хорд при травмах грудной клетки. Характеризуется образованием «болтающегося» клапана, то есть клапан не удерживается хордами, и створки его находятся в свободном движении, не выполняя свои функции. Клинически появляется картина отека легких – выраженная одышка в покое, особенно в положении лежа; вынужденное положение сидя (ортопноэ), клокочущее дыхание; застойные хрипы в легких.

- бактериальный эндокардит – заболевание, при котором на внутренней стенке сердца оседают микроорганизмы, прорвавшиеся в кровь из очага инфекции в организме человека. Чаще всего эндокардит с поражением клапанов сердца развивается после ангины у детей, а наличие изначально измененных клапанов может служить дополнительным фактором в развитии этого заболевания. Через две – три недели после перенесенной инфекции у пациента развивается повторная лихорадка, ознобы, может быть сыпь, увеличение селезенки, цианоз (голубая окраска кожи). Это тяжелое заболевание, которое приводит к развитию пороков сердца, грубой деформации клапанов сердца с нарушением функций сердечно – сосудистой системы. Профилактикой бактериального эндокардита является своевременная санация острых и хронических очагов инфекции (кариозные зубы, заболевания ЛОР – органов - аденоиды, хроническое воспаление миндалин), а также профилактический прием антибиотиков при таких процедурах, как экстракция зуба, удаление миндалин.

- внезапная сердечная смерть – грозное осложнение, характеризующееся, по-видимому, возникновением идиопатической (внезапной, беспричинной) фибрилляции желудочков, которая относится к фатальным нарушениям ритма.

Прогноз при пролапсе митрального клапана

Прогноз для жизни благоприятный. Осложнения развиваются редко, а качество жизни пациента не страдает. Тем не менее, пациенту противопоказаны занятия некоторыми вида спорта (прыжки, каратэ), а также профессии, вызывающие перегрузку сердечно-сосудистой системы (водолазы, летчики).

Относительно службы в армии можно сказать, что согласно приказам, годность к военной службе решается индивидуально для каждого пациента на военно - врачебной комиссии. Так, если у юноши пролапс митрального клапана без регургитации или с регургитацией 1 степени, то пациент годен к службе. Если имеется регургитация 2 степени, то пациент годен условно (в мирное время его не призовут). При наличии регургитации 3 степени, нарушениях ритма или сердечной недостаточности функционального класса 11 и выше служба в армии противопоказана. Таким образом, чаще всего пациент с пролапсом митрального клапана с благоприятным течением и при отсутствии осложнений, может служить в армии.

Врач терапевт Сазыкина О.Ю.

Пролапс митрального клапана относится к одной из самых распространенных патологий сердечной системы. Суть заболевания заключается в том, что кровь, которая поступает из желудочка в сердце, возвращается обратно.

Пролапс митрального клапана относится к одной из самых распространенных патологий сердечной системы. Суть заболевания заключается в том, что кровь, которая поступает из желудочка в сердце, возвращается обратно.

Половинки клапана, смыкаясь при сокращении сердечного желудочка, поступает в аорту. Многих пациентов волнует вопрос: чем опасен пролапс митрального клапана?

Механизм развития недуга

Дабы понять механизм развития заболевания, нужно знать, как работает сердце человека. Насыщенная кислородом кровь поступает их легких в левое предсердие, а затем выталкивается в левый желудочек.

При его сокращении поток крови под давлением идет к правому предсердию и правый желудочек. Кровь уже отдала весь кислород, который поступает ко всем внутренним органам и тканям организма.

На этой стадии кровообращения кровь уже насыщена углекислым газом. Из правого желудочка ток крови направляется в артерию легких, где снова обогащается кислородом.

При нормальном функционировании сердца, в момент сокращения предсердия кровь уже не возвращается обратно. Этому процессу препятствует митральный клапан сердца, створки которого плотно смыкаются.При пролапсе половинки клапана прогибаются и провисают. В результате этого они не могут достаточно плотно сомкнуться. Это приводит к тому, что не вся кровь поступает в аорту. Ее часть возвращается назад в левое предсердие.

При нормальном функционировании сердца, в момент сокращения предсердия кровь уже не возвращается обратно. Этому процессу препятствует митральный клапан сердца, створки которого плотно смыкаются.При пролапсе половинки клапана прогибаются и провисают. В результате этого они не могут достаточно плотно сомкнуться. Это приводит к тому, что не вся кровь поступает в аорту. Ее часть возвращается назад в левое предсердие.

Процесс возвратного тока крови в медицине называется регургитация. При пригибании половинок клапана на 3 мм или меньше, кровь обратно не возвращается.

ПМК относится к опасным заболеваниям, которые сопровождаются тяжелыми последствиями. При неправильно выбранном курсе лечения или отсутствии такового, смерть пациента неизбежна.

Классификация

От величины объема крови, которая возвращается обратно и от уровня прогиба половинок клапана, пролапс подразделяется на несколько видов:

По времени развития пролапса недуг подразделяется на такие виды:

- Первичный. Может быть как приобретенным, так и врожденным.

- Вторичный. Проявляется в виде различных заболеваний сердца, связанных с изменением структуры соединительной ткани внутренних стенок оболочки сердца.

При диагностировании этой патологии чрезвычайно важным моментом является точная установка степени и вида ее развития.

От этого зависит выбор наиболее эффективных методов лечения.

Симптомы

При постановке диагноза ПМК пациент не ощущает практически никаких симптомов.

При постановке диагноза ПМК пациент не ощущает практически никаких симптомов.

Только лишь на поздних стадиях развития заболевании могут проявляться такие признаки болезни:

- ощущение боли за грудиной – их ощущают около 55% пациентов. Как правило, боли локализируются в левой половине грудной клетки. Не прослеживается связь с эмоциональным состоянием человека или физическими нагрузками и ощущением боли. Они могут быть как кратковременными, так и растягиваться на целый день.

Человек может ощущать дискомфорт как в состоянии покоя, так и при нагрузках; - чувство недостаточности воздуха – пациенту кажется, что ему не хватает воздуха, и он делает глубокий вдох;

- нарушение ритма сокращения сердца – оно может биться очень часто или же слишком медленно;

- головокружение;

- обморочное состояние;

- сильные головные боли;

- беспричинное повышение температуры тела.

При проявлении одного или нескольких симптомов необходимо срочно обратиться к специалистам и пройти обследование.

Осложнения

Пролапс митрального клапана что это чем опасен? Этот вопрос волнует практически каждого, у кого ест проблемы с работой сердца. У большей части пациентов заболевание проходит бессимптомно и не влияет на их общее состояние. Но 5–10% людей страдают от развития осложнений, которые проявляются попутно с пролапсом. Среди самых сложных и часто встречающихся можно выделить следующие:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что последствия пролапса митрального клапана могут быть довольно серьезными.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что последствия пролапса митрального клапана могут быть довольно серьезными.

Если говорить о профилактике заболевания, она заключается прежде всего в периодическом прохождении медицинского осмотра. Даже вторичный ПМК может протекать без проявления видимых симптомов.

Поставит диагноз можно только после тщательного обследования. Только в таком случае можно поставить диагноз на ранней стадии развития пролапса и избежать тяжелых осложнений, а может и смерти. Внимательное отношение к своему телу и организму – залог здоровья.

Online Тесты

- Ваш ребенок: звезда или лидер?

(вопросов: 6)

Данный тест предназначен для детей в возрасте 10-12 лет. Он позволяет определить, какое место ваш ребенок занимает в коллективе сверстников. Чтобы правильно оценить результаты и получить самые точные ответы, не стоит давать много времени на раздумье, попросите ребенка отвечать то, что первым придет ему в голову...

Пролапс митрального клапана

Что такое Пролапс митрального клапана -

Пролапс митрального клапана (ПМК) - патологическое состояние, для которого характерно аномальное пролабирование (прогибание или выбухание) створок атриовентрикулярного клапана в левое предсердие во время сокращения левого желудочка.

В 1880 г. заболевание впервые описано как аускультативный феномен, который был обнаружен в виде систолического шума, сопровождающегося систолическими «кликами», или щелчками. В 1963 г. с помощью ангиографических исследований доктора смогли выявить причину позднего систолического шума и мезосистолических кликов, к которой относится прогибание или провисание створок митрального клапана в левое предсердие. При пролабировании происходит ряд клинических и электрокардиографических изменений. В 1966 году окончательно был принят термин по отношению к данному заболеванию - «пролапс митрального клапана». Отметим, что болезнь имеет и другие названия: «синдром хлопающего клапана», «папиллярный синдром», «синдром мезосистолического клика и телесистолического шума».

В последнее время данная патология у детей встречается всё чаще. Это связано с широким внедрением в клиническую практику эхокардиографии, которая позволяет идентифицировать даже «немые» формы ПМК.

Данное заболевание диагностируется 21-30% кардиологически больных детей. Диагноз ПМК наиболее часто ставят детям школьного возраста, хотя не исключено проявление заболевания у грудных детей и даже новорожденных. Так по статистике 18% детей болеют в возрасте 6-15 лет, 3-4% - 18-25 лет, 5% - до года.

Что провоцирует / Причины Пролапса митрального клапана:

На появление пролапса митрального клапана влияет нарушение архитектоники внутрисердечных образований, неполное функциональное соответствие разных компонентов клапанного митрального комплекса друг другу, врожденная, наследственная или приобретенная склонность к неполноценности соединительнотканных структур, миксоматозное перерождение тканей сердца, малые аномалии створок, фиброзного кольца, хорд и папиллярных мышц, изменениея конечного диастолического объема левого желудочка, нарушение неирогуморальной регуляции функции митрального клапана. На возникновение у ребенка заболевания влияет не только наследственный фактор, но и перенесенные болезни - кардиомиопатии, ишемическая болезнь сердца, ревматизм, инфаркт миокарда, врожденные пороки сердца,.

Патогенез (что происходит?) во время Пролапса митрального клапана:

Пролапс митрального клапана имеет несколько форм: врожденную и приобретенную, первичную (идиопатическую), которая чаще всего выявляется при комплексном обследование, но она не связана с каким-либо заболеванием, а также вторичную, которая развивается в качестве осложнения или одного из проявлений первичного заболевания (ревматизма, неревматического кардита, инфекционного эндокардита, кардиомиопатии, наследственных заболеваний соединительной ткани - , миокардио-дистрофии, миокардиосклероза и др.).

Первичный пролапс митрального клапана

имеет «аускультативные» формы, для которых свойственна выраженная симптоматика и «немые» формы - проявляется скудную симптоматику, выявляемую только при эхокардиографическом исследовании.

Причиной пролабирования створок митрального клапана является миксоматозное перерождение как клапанных структур сердца, так и внутрисердечных нервных волокон проводящей системы сердца. Миксоматозная дегенерация проявляется в виде диффузного поражения фиброзного слоя, деструкции и фрагментации коллагеновых и эластических волокон, усиления накоплений гликозаминогликанов во внеклеточном матриксе. В пораженных створках обнаруживают избыточное накопление коллагена III типа. Эти факторы снижают плотность миксоматозно измененной ткани. Миксоматозная дегенерация усиливается с возрастом и считается одной из причин перфорации створок и разрыва хорд митрального клапана у людей, начиная с 40-летнего возраста.

Также пролабирование может быть вызвано функциональными явлениями: региональным нарушением сократимости и релаксации миокарда левого желудочка - нижнебазальной гипокинезией, аномальным сокращением - неадекватным сокращением длинной оси левого желудочка, преждевременной релаксацией передней стенки левого желудочка и др. Причиной таких расстройства являются воспалительные и дегенеративные изменения ( , асинхронизм возбуждения и проведения импульсов, и др.), нарушения вегетативной иннервации подклапанных структур и психоэмоциональные отклонения. Дисфункция левого желудочка у подростков может появится из-за нарушения кровотока в результате развития фибромускулярной дисплазии малых коронарных артерий и топографических аномалий левой огибающей артерии.

На развитие ПМК также влияют электролитные расстройства, к которым относится: внутритканевый дефицит магния, который имеет тяжелые клинические проявления. Внутритканевый дефицит магния влияет на выработку фибробласт неполноценного коллагена в створках митрального клапана.

Но чаще всего причиной ПМК считается врожденная соединительнотканная недостаточность его структур и малые анатомические аномалии клапанного аппарата, а также нарушения нейровегетативной регуляции функции митрального клапана.

Первичный ПМК относится к самостоятельному наследственному синдрому, который образовался в результате врожденного нарушения фибриллогенеза. Он входит в группу изолированных аномалий, возникших на фоне врожденных нарушений соединительной ткани.

Вторичный пролапс митрального клапана является редким явлением, но возникают при ревматическом поражении митрального клапана, аномалии Эбштейна, что обусловлено как непосредственным поражением клапана, так и развитием клапанно-желудочковой диспропорции и гемодинамическими отклонениями.

Пролабирование створок митрального клапана происходит по трём причинам:

- дефектность каркасной функции соединительнотканных структур клапана, из-за которой при нагрузке давлением клапанные структуры излишне перегибаются, растягиваются или выбухают;

- нарушения соотношения площади, толщины, длины и правильности расположения относительно друг друга всех составляющих компонентов клапана;

- расстройства нейроэндокринной регуляции функционирования всех компонентов структуры клапана.

У больных с диагнозом ПМК наблюдается дефектность соединительнотканных структур клапана, к которым относится: расширение клапанного фиброзного кольца, увеличение площади створок клапана, их «избыточность», выраженная фестончатость («лохматость») заднелатеральной створки клапана, что объясняет более частое ее пролабирование. Если створки удлиняются или истончаются хорды, то они могут оторваться. При ПМК происходит смещение локализации и снижение контрактильности папиллярных мышц, нарушение координированного функционирования клапанных структур, поэтому пролапс митрального клапана чаще манифестирует на фоне нейроциркуляторной дистонии и психоэмоциональных расстройств.

Пролабирование зависит от степени наполнения кровью левого желудочка и его конечного диастолического объема. Сближение компонентов левого желудочка происходит из-за частого ритма сердца, выраженной гиперкинезии, небольшого наполнения желудочка. Это объясняет большую интенсивность «кликов». Также при ПМК наблюдаются гемодинамические расстройства, сдвиги, перегрузка объемом левого предсердия и левожелудочковая недостаточность кровообращения.

Доктора выделяют «немую» форму. Она может выявляться случайно при эхокардиографическом обследовании. Также различают аускультативную форму, для которой характерны аускультативные и фонокардиографические «клики» и шумы. К этиологии принадлежат: первичный пролапс (семейный, несемейный, синдром Марфана и др.) и вторичный пролапс ( , ИБС, кардиомиопатия). Градация ПМК происходит по степени выраженности (в мм) прогибания створок и по степени митральной регургитации. Из всего вышеприведенного можно выделить следующие изменения в сердце:

Локализация пролабирования: передняя, задняя или обе створки.

Выделяют 3 степени пролабирования:

I степень - 3-6 мм.

II степень - 6-9 мм.

III степень - более 9 мм.

Митральная регургитация имеет 4 степени:

I степень - регургитационный поток менее 4 см² или проникает в полость левого предсердия более чем на 20 мм.

II степень - регургитационный поток от 4 до 8 см² или проникает не более, чем на половину длины предсердия.

III степень - регургитационный поток более 8 см² или проникает более, чем на половину длины предсердия, но не достигает его «крыши».

IV степень - регургитационный поток достигает задней стенки, заходит за ушко левого предсердия или в легочные вены.

При пролапсе митрального клана могут возникнуть осложнения, к которым относится: нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, отрыв хорды или перфорация створки клапана, внезапная сердечная смерть, прогрессирующая митральная регургитация с трансформацией в НМК.

Симптомы Пролапса митрального клапана:

От большинства больных поступают многочисленные жалобы неврогенного характера, предпосылом которых становятся вегетативная астения и . Среди жалоб отмечены: головная боль, и снижение толерантности к физической нагрузке, головокружение, склонность к обморочным состояниям.

Основной жалобой считается колющая, сжимающая боль в сердце, которая локализуются в области соска, боль усиливаются во время вдоха, боль кратковременна (длится от 10-20 секунд до 2-5 мин), может повторяться несколько раз в сутки. Такие болевые приступы происходят чаще всего днем во время психоэмоционального напряжения. Отметим, что боли редко связаны с физической нагрузкой, они чаще возникают в состояние покоя, а физическая нагрузка и переключение внимания способствуют их исчезновению. Продолжительные кардиалгии хорошо поддаются купированию дневными транквилизаторами, препаратами валерианы, валокордином, валидолом. Причиной кардиалгии становятся микроциркуляции в сосочковой мышце на участке миокарда.

При ПМК у детей наблюдается: «готическое» небо, гипермобильность («разболтанность») суставов, «сандалевидная щель» между I и II пальцами ног, мышечная слабость, грыжа Шморля и ранний остеохондроз, гиперрастяжимость кожи, стрии в области ягодиц и бедер, различной степени выраженности, нарушение аккомодации и рефракции.

Диагностика Пролапса митрального клапана:

Диагностика проводиться комплексно и включает следующие методы:

Физикальный. При данном методе проверяется пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, артериальное давление с тенденцией к гипотензии. Локализация верхушечного толчка обычной силы находится в четвертом или пятом межреберьях, на 1-1,5 см внутри от соска. Границы сердца «сужаются» за счет его вертикального («висячего») положения. Шумы сердца прослушиваются при физикальном методе.

Электрокардиография. Данный метод позволяет провести исследование сердечной мышцы при помощи регистрации биоэлектрических потенциалов работающего сердца. Для детей характерна умеренная синусовая тахикардия, экстрасистолия, правожелудочковая или суправентрикулярная. Экстрасистолия чаще имеет экстракардиальные свойства, которые нередко исчезают во время физической нагрузки, а также ночью, когда организм пребывает в состоянии покоя, но возникает при психоэмоциональном напряжении. У детей наблюдается брадиаритмия, тахиаритмия, суправентрикулярный экстрасистол.

Фонокардиография. Данный метод регистрирует сердечные тоны и шумы.

Рентгенография. Показывает внутреннее строение органа, даже в разрезе. Тень сердца, как правило, имеет уменьшенные размеры, располагается вдоль позвоночника. В боковых и косых проекциях контуры левого предсердия и желудочка не изменены. Часто отмечается умеренное выбухание дуги легочной артерии по левому контуру сердца.

Эхокардиография (ЭхоКГ) - это основной метод диагностики ПМК, применяется более чем в 90% случаев. Размеры левого предсердия и левого желудочка не увеличены, перегородки интактны. Выявляются множественные эхо-сигналы от створок митрального клапана в систолу.

Дифференциальная диагностика проводится, чтобы исключить другие сердечные заболевания с похожей симптоматикой. Кроме того данную патологию необходимо дифференцировать от врожденной и приобретенной недостаточности митрального клапана, за которые раньше часто принимали ПМК.

Прогноз при пролапсе митрального клапана в целом благоприятный и у большинства детей не возникают нарушения физического и психомоторного развития или какие-либо серьезные проблемы со здоровьем. При этом, прогнозируя вероятность осложнений, учитывают наличие и течение синдрома ПМК у родственников, случаи внезапной сердечной смерти среди них, нарушений сердечного ритма, случаи инфекционного эндокардита; имеет значение и характер проявлений ПМК у ребенка.

Лечение Пролапса митрального клапана:

Все дети с ПМК должны находиться на диспансерном учете у кардиолога, причем тактика их ведения зависит от формы ПМК. При аускультативной форме ПМК II и III степени дети освобождаются от занятий физкультурой в общей группе, с исключением соревновательных и изометрических нагрузок, вследствие наличия у них дезадаптивных реакций кровообращения на интенсивную нагрузку и симпатикотонической настроенностью, усиливающей выраженность пролапса и регургитации. В комплексное лечение включают физиотерапию, массаж, водные процедуры.

Медикаментозная терапия направлена на устранение вегетативных расстройств - назначают дневные транквилизаторы ( , и др.), препараты , пустырника, брома. При наличии симпатикотонии, синусовой тахикардии, экстрасистолии, особенно ранней, мультифокальной, удлинения интервала Q-Т, синкопальных эпизодов в анамнезе показано применение адреноблокаторов ( , и др.) курсами до 2-3 месяцев под контролем АД и ЭКГ с постепенной отменой. Кроме антиаритмического эффекта и профилактики синдрома внезапной сердечной смерти, адреноблокаторы урежают ритм сердца и способствуют лучшему наполнению левого желудочка и уменьшению величины пролапса. Наряду с -адреноблокаторами широко используют кардиотрофическую и метаболическую терапию ( , инозин, витамины В2 и В15, кофермент и др.), антиоксиданты - витамины А, С, Е, селен, эссенциале. В случаях выраженной регургитации и прогрессирующей НМК показаны малые дозы сердечных гликозидов.

Для профилактики инфекционного эндокардита необходимо назначение антибактериальной и иммуномодулирующеи терапии до и после возможных малых хирургических вмешательств, а также при инфекционных заболеваниях, с обязательным последующим контролем температурной реакции, проведение анализов крови и мочи.

При осложнении пролапса митрального клапана острым отрывом хорд и нарастающей острой лево-предсердной (левожелудочковой) недостаточностью показана срочная хирургическая операция аннулопластики и протезирования митрального клапана.

При «немой» форме и при ПМК I степени дети занимаются физкультурой в общей группе. При наличии у них вегетодистонических расстройств проводятся курсы седативной и общеукрепляющей терапии. Во время малых хирургических вмешательств профилактическое назначение антибиотиков не показано. Наблюдение кардиологом в динамике с обязательной регистрацией ЭКГ и ЭхоКГ необходимо проводить детям с ПМК не менее 2 раз в год.

Профилактика Пролапса митрального клапана:

У детей ПМК имеет доброкачественную форму, осложнения встречаются редко. Если не проводить должное лечение и не находиться под наблюдением, то может развиться клапанная недостаточность и митральная регургитация. И когда ребенок достигнет зрелого возраста, то тяжело будет корректировать нарушения. Поэтому столь важны своевременная диагностика, лечение и профилактические меры уже в раннем возрасте ребенка.

Профилактика ПМК - это предупреждение прогрессирования клапанных нарушений и развития осложнений. Детям с пролапсом митрального клапана доктора индивидуально подбирают физическую нагрузку, лечение сопутствующей патологии сердца. Ребенок находится под диспансерным наблюдением педиатра, кардиолога и детского ревматолога, детского невролога; ребенку обязательно нужно регулярно проводить ЭКГ, ЭхоКГ и др.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Пролапс митрального клапана:

Кардиолог

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Пролапса митрального клапана, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Euro lab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом . Клиника Euro lab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны . Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее .

(+38 044) 206-20-00

![]()

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни . Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача , чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации , возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой . Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе . Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Euro lab , чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие заболевания из группы Болезни ребенка (педиатрия):

| Bacillus cereus у детей |

| Аденовирусная инфекция у детей |

| Алиментарная диспепсия |

| Аллергический диатез у детей |

| Аллергический конъюнктивит у детей |

| Аллергический ринит у детей |

| Ангина у детей |

| Аневризма межпредсердной перегородки |

| Аневризма у детей |

| Анемии у детей |

| Аритмия у детей |

| Артериальная гипертензия у детей |

| Аскаридоз у детей |

| Асфиксия новорожденных |

| Атопический дерматит у детей |

| Аутизм у детей |

| Бешенство у детей |

| Блефарит у детей |

| Блокады сердца у детей |

| Боковая киста шеи у детей |

| Болезнь (синдром) Марфана |

| Болезнь Гиршпрунга у детей |

| Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) у детей |

| Болезнь легионеров у детей |

| Болезнь Меньера у детей |

| Ботулизм у детей |

| Бронхиальная астма у детей |

| Бронхолегочная дисплазия |

| Бруцеллез у детей |

| Брюшной тиф у детей |

| Весенний катар у детей |

| Ветряная оспа у детей |

| Вирусный конъюнктивит у детей |

| Височная эпилепсия у детей |

| Висцеральный лейшманиоз у детей |

| ВИЧ-инфекция у детей |

| Внутричерепная родовая травма |

| Воспаление кишечника у ребенка |

| Врожденные пороки сердца (ВПС) у детей |

| Геморрагическая болезнь новорожденных |

| Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) у детей |

| Геморрагический васкулит у детей |

| Гемофилия у детей |

| Гемофильная инфекция у детей |

| Генерализованая недостаточная обучаемость у детей |

| Генерализованное тревожное расстройство у детей |

| Географический язык у ребенка |

| Гепатит G у детей |

| Гепатит А у детей |

| Гепатит В у детей |

| Гепатит Д у детей |

| Гепатит Е у детей |

| Гепатит С у детей |

| Герпес у детей |

| Герпес у новорожденных |

| Гидроцефальный синдром у детей |

| Гиперактивность у детей |

| Гипервитаминоз у детей |

| Гипервозбудимость у детей |

| Гиповитаминоз у детей |

| Гипоксия плода |

| Гипотония у детей |

| Гипотрофия у ребенка |

| Гистиоцитоз у детей |

| Глаукома у детей |

| Глухота (глухонемота) |

| Гонобленнорея у детей |

| Грипп у детей |

| Дакриоаденит у детей |

| Дакриоцистит у детей |

| Депрессия у детей |

| Дизентерия (шигеллез) у детей |

| Дисбактериоз у детей |

| Дисметаболическая нефропатия у детей |

| Дифтерия у детей |

| Доброкачественный лимфоретикулез у детей |

| Железодефицитная анемия у ребенка |

| Желтая лихорадка у детей |

| Затылочная эпилепсия у детей |

| Изжога (ГЭРБ) у детей |

| Иммунодефицит у детей |

| Импетиго у детей |

| Инвагинация кишечника |

| Инфекционный мононуклеоз у детей |

| Искривление носовой перегородки у детей |

| Ишемическая нейропатия у детей |

| Кампилобактериоз у детей |

| Каналикулит у детей |

| Кандидоз (молочница) у детей |

| Каротидно-кавернозное соустье у детей |

| Кератит у детей |

| Клебсиелла у детей |

| Клещевой тиф у детей |

| Клещевой энцефалит у детей |

| Клостридиозы у детей |

| Коарктация аорты у детей |

| Кожный лейшманиоз у детей |

| Коклюш у детей |

| Коксаки- и ECHO инфекция у детей |

| Конъюнктивит у детей |

| Коронавирусная инфекция у детей |

| Корь у детей |

| Косорукость |

| Краниосиностоз |

| Крапивница у детей |

| Краснуха у детей |

| Крипторхизм у детей |

| Круп у ребенка |

| Крупозная пневмония у детей |

| Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) у детей |

| Ку-лихорадка у детей |

| Лабиринтит у детей |

| Лактазная недостаточность у детей |

| Ларингит (острый) |

| Легочная гипертензия новорожденных |

| Лейкоз у детей |

| Лекарственная аллергия у детей |

| Лептоспироз у детей |

| Летаргический энцефалит у детей |

| Лимфогранулематоз у детей |

| Лимфома у детей |

| Листериоз у детей |

| Лихорадка Эбола у детей |

| Лобная эпилепсия у детей |

| Мальабсорбция у детей |

| Малярия у детей |

| МАРС у детей |

| Мастоидит у детей |

| Менингиты у детей |

| Менингококковая инфекция у детей |

| Менингококковый менингит у детей |

| Метаболический синдром у детей и подростков |

| Миастения у детей |

| Мигрень у детей |

| Микоплазмоз у детей |

| Миокардиодистрофия у детей |

| Миокардит у детей |

| Миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста |

| Митральный стеноз |

| Мочекаменная болезнь (МКБ) у детей |

| Муковисцидоз у детей |

| Наружный отит у детей |

| Нарушения речи у детей |

| Неврозы у детей |

| Недостаточность митрального клапана |

| Незавершенный поворот кишечника |

| Нейросенсорная тугоухость у детей |

| Нейрофиброматоз у детей |

| Несахарный диабет у детей |

| Нефротический синдром у детей |

| Носовое кровотечение у детей |

| Обсессивно-компульсивное расстройство у детей |

| Обструктивный бронхит у детей |

| Ожирение у детей |

| Омская геморрагическая лихорадка (ОГЛ) у детей |

| Описторхоз у детей |

| Опоясывающий герпес у детей |

| Опухоли головного мозга у детей |

| Опухоли спинного мозга и позвоночника у детей |

| Опухоль уха |

| Орнитоз у детей |

| Осповидный риккетсиоз у детей |

| Острая почечная недостаточность у детей |

| Острицы у детей |

| Острый гайморит |

| Острый герпетический стоматит у детей |

| Острый панкреатит у детей |

| Острый пиелонефрит у детей |

| Отек Квинке у детей |

| Отит среднего уха у детей (хронический) |

| Отомикоз у детей |

| Отосклероз у детей |

| Очаговая пневмония у детей |

| Парагрипп у детей |

| Паракоклюш у детей |

| Паратрофия у детей |

| Пароксизмальная тахикардия у детей |

| Паротит у детей |

| Перикардит у детей |

| Пилоростеноз у детей |

| Пищевая аллергия ребенка |

| Плеврит у детей |

| Пневмококковая инфекция у детей |

| Пневмония у детей |

| Пневмоторакс у детей |

| Повреждение роговицы у детей |

| Повышение внутриглазного давления |

| Повышенное давление у ребенка |

| Полиомиелит у детей |

| Полипы в носу |

| Поллиноз у детей |

| Посттравматическое стрессовое расстройство у детей |

1 степени, его причины и симптомы. Лечение и прогноз при заболевании.

Дата публикации статьи: 25.11.2016

Дата обновления статьи: 25.05.2019

Пролапс митрального клапана (сокращенно ПМК) – это самая распространенная врожденная или приобретенная патология строения клапанного аппарата сердца. Это прогиб (провисание, проваливание) одной из створок в период сокращения сердца, который может сопровождаться забросом крови обратно в предсердие.

Если по данным УЗИ сердца створка проваливается на 3–6 миллиметров, то говорят о пролапсе (или пороке) 1 степени. Если к этой ситуации присоединяется заброс крови обратно в левое предсердие, то говорят о пролапсе митрального клапана 1 степени с регургитацией 1 степени.

Пролапс встречается у мужчин не более чем в 2,5% случаев, а у женщин около 8% – это данные среди всех людей с .

В старшей возрастной группе женщин распространенность пролапса в 4 раза ниже. У женщин с возрастом данный порок проходит, для мужчин показатель частоты встречаемости патологии остается в пределах 2–3%.

Лечением и наблюдением пациентов с этим диагнозом занимаются: кардиолог, аритмолог, кардиохирург, невропатолог.

Кратко об анатомии клапанного аппарата

Понимание механизма и причин пролапса невозможно без знаний анатомии клапанного аппарата. Митральный клапан состоит из двух створок: передней и задней; хорд и папиллярных мышц.

Пролапс чаще бывает задней створки, немного реже – передней, но симптоматика всегда схожая. Для этой патологии нет никакой разницы, какая из створок прогибается в левое предсердие.

От створок идут хорды, которые переходят в папиллярные мышцы и фиксируются изнутри полости левого желудочка к стенкам. Створки покрыты соединительной тканью.

Параметры, на основе которых определяется степень пролапса задней створки митрального клапана

Параметры, на основе которых определяется степень пролапса задней створки митрального клапана

Причины патологии

Причины развития порока бывают врожденные и приобретенные.

Врожденные причины

Аномалии развития соединительной ткани (синдромы Марфана и Элерса-Данло). Эта ситуация предопределена генетически.

Встречаются семейные случаи патологии. В таких семьях у всех родственных членов подтвержден этот диагноз.

Приобретенные причины

Самая частая причина митрального пролапса – ревматические пороки. Ревматизм – это аутоиммунная патология, которая приводит к изменению внешнего вида створок и развитию пролапса и (или) стенозированию – сужению отверстия митрального клапана.

При ревматизме говорят о комбинированном пороке митрального клапана, регургитация (обратный ток крови в предсердие) у которого может преобладать над стенозированием.

Характерные симптомы пролапса

Жалобы, которые предъявляют пациенты при ПМК 1 степени без обратного тока крови в левое предсердие (то есть без регургитации) очень неспецифичные. Чаще они скудные, то есть больных ничего не беспокоит.

Симптомы появляются, когда развивается регургитация, то есть заброс крови обратно в предсердие.

Болезнь не препятствует обычному ритму жизни, если причиной не является инфаркт миокарда или инфекционный эндокардит наркоманов.

Какие возникают симптомы при пролапсе митрального клапана 1 степени с регургитацией:

1. Сердечные признаки

- Боли в области сердца, непродолжительные и кратковременные.

- Нарушения ритма, которые сопровождаются увеличением частоты сердечных сокращений. Симптом характерен для врожденной патологии.

2. Несердечные жалобы

Несердечные причины связаны с нарушением работы нервной системы.

- Повышенное потоотделение.

- Панические атаки. Это приступы страха, пугающие человека (сопровождаются неконтролируемым увеличением частоты сердечных сокращений, потливостью, покраснением кожных покровов).

- Одышка при физических нагрузках. Важно понимать, что одышка в данном случае не является , а возникает не нервной почве. Этот симптом обнаруживают у половины больных

- Снижение артериального давления (гипотония), которое сопровождается обмороками и предобморочными состояниями. Наблюдают симптом у 10–15% пациентов среди всех больных с пролапсом митрального клапана 1 степени.

Методы лечения

При пролапсе митрального клапана 1 степени применяют: общеукрепляющие мероприятия (режим дня, закаливание, физические нагрузки), медикаменты, возможно проведение операции по протезированию митрального клапана.

Какие применяют лекарства:

В зависимости от причины, которая привела к пролапсу митрального клапана (их мы рассматривали выше), доктора выбирают тактику лечения:

- Если причина пролапса – ревматическая болезнь, то нужна профилактика, которую проводят ревматологи в межсезонье, чтобы поражение митрального клапана не усугубилось.

- Инфекцию на створках митрального клапана лечат антибиотиками. Болезнь можно полностью вылечить, пролапс уйдет, а регургитации не будет.

- Тупая травма (удар в грудь кулаком или удар грудью на большой скорости о руль машины) может привести к отрыву одной из хорд створки митрального клапана. Тогда тоже будет ПМК. Врачи оперируют этих больных – пришивают хорду. Створка перестает проваливаться в левое предсердие и болезнь уходит.

- При гипертонии (повышенном артериальном давлении), инфаркте миокарда (гибели части миокарда) проводят комплексное лечение этих заболеваний.

Прогноз

Прогноз сильно зависит от причины, которая вызвала болезнь.

- При гипертонии прогноз зависит от основного заболевания и степени выраженности сердечной недостаточности.

- Ревматические пороки МК наблюдают длительное время (могут и год, и десятилетия). Они способны годы не беспокоить человека. А если появляются жалобы, то врачи назначают медикаменты. Лекарства принимают курсами (месяц или два) на протяжении жизни. Когда медикаменты неэффективны, то рекомендуют операцию – протезирование митрального клапана (пришивают искусственный клапан сердца на место митрального).

- Инфекционный эндокардит даже консервативно излечивается полностью. Лечение долгое – месяцы. Прогноз хороший.

- Лечение у наркоманов при инфекционном эндокардите носит очень кратковременный эффект. Летальность крайне высока, даже после операции протезирования МК. Выживают единицы в течение первых двух лет. Прогноз плохой.

Сам по себе пролапс митрального клапана (без осложнений) имеет хороший прогноз.