После оформления группы инвалидности нетрудоспособное лицо или его представитель получает на руки документ установленной формы, в котором перечислены основные рекомендации по проведению восстановительных мероприятий.

Ранее он назывался ИПР инвалида, или индивидуальная программа реабилитации, с 2016 года – ИПРА за счет добавления методов абилитации. Чтобы иметь полную информацию о своих правах и возможностях, граждане с ограниченными возможностями должны знать, как получить ИПР, что именно можно указать в его разделах, какой характер носят рекомендации.

Где и как получить индивидуальную программу

Для получения этого документа гражданин должен пройти освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Направление в это учреждение заполняет лечащий врач с привлечением для консультации узких специалистов. При необходимости пациент может самостоятельно пройти необходимые обследования, чтобы получить более полные выписки о состоянии здоровья и заключения о нуждаемости в тех или иных мероприятиях и средствах реабилитации.

При освидетельствовании в МСЭ лицу сформируют индивидуальную программу и разъяснят, куда следует обращаться для ее выполнения. Подлинность документа подтверждает печать бюро, подпись председателя с расшифровкой. У гражданина уже может быть , установленная до 2005 года, когда на руки выдавали только розовую справку. Не стоит переживать, где взять ИПР. Для разработки программы следует обратиться к лечащему врачу и объяснить ситуацию.

Что надо знать об ИПР

Многие инвалиды не знают, что делать с полученной индивидуальной программой, складывают ее и убирают «в документы» до следующего переосвидетельствования. Так поступать не стоит. Разделы реабилитационной карты подробно отражают, что положено гражданину для наиболее эффективного восстановления после травмы или заболевания.

Инвалид получает программу на тот срок, на который ему оформлена инвалидность:

- лица с 1 группой – на 2 года;

- со 2 группой – на 1 год;

- инвалиды 3 группы – на 1 год;

- дети на 1,2 года, 5 лет или до совершеннолетия.

При установлении инвалидности без дальнейшего переосвидетельствования индивидуальную программу выписывают бессрочно. Однако пациенту с хроническим заболеванием можно внести изменения в этот документ. Это делают в следующих случаях:

- при необходимости получения трудовых рекомендаций;

- при улучшении состояния и коррекции программы;

- при ухудшении здоровья и нуждаемости в других методах реабилитации;

- при оформлении в дом-интернат.

Для внесения новых сведений пациента направляют на МСЭ повторно с пометкой «для коррекции/разработки ИПРА». Старая программа после выполнения приобщается к актам освидетельствования инвалида в следующем виде: первую страницу документа перечеркивают, в верхнем углу пишут «погашена»

В случае необходимости инвалид может самостоятельно обратиться за консультацией в МСЭ, фонд страхования, центр занятости или социальную защиту. Исполнение указанных в программе пунктов носит обязательный характер для организаций, занятых в сфере реабилитации пациента, – медицинских, учебных учреждений, центров занятости, социальной службы. Это означает, что при обращении с инвалидом должна быть проведена работа в полном объеме. Учреждение-исполнитель несет за это ответственность.

Заполнение и отправка отчетов о проведенных мероприятиях происходит за 2 месяца до окончания срока инвалидности или сразу после ее получения у лиц с группой без дальнейшего переосвидетельствования. Для самого инвалида индивидуальная программа содержит лишь рекомендации. Он может оформить письменный отказ от участия в реабилитационных мероприятиях в день освидетельствования в МСЭ.

Пример: инвалид вправе игнорировать индивидуальную программу, не являясь в больницу, центр занятости, к специалисту по социальной работе. Но тогда существующие проблемы останутся нерешенными. И в таком случае учреждения, ответственные за исполнение ИПР, освобождаются от своих обязанностей.

Разделы индивидуальной программы

Индивидуальная программа реабилитации инвалида включает список мероприятий, направленных на восстановление утраченных функций организма. Абилитация – это помощь в выработке новых навыков и умений. При оформлении группы медико-социальная экспертиза (МСЭ) оценивает степень нарушения основных функций организма, таких как:

- передвижение;

- ориентация в пространстве;

- самообслуживание;

- контроль поведения;

- общения;

- труд;

- обучение.

Затем эксперты оценивают степень выраженности каждого параметра. На основании полученных данных они разрабатывают комплекс мероприятий, направленных на компенсацию. Выполнение рекомендаций помогает инвалиду восстановить здоровье, вернуться в социум, решить психологические проблемы.

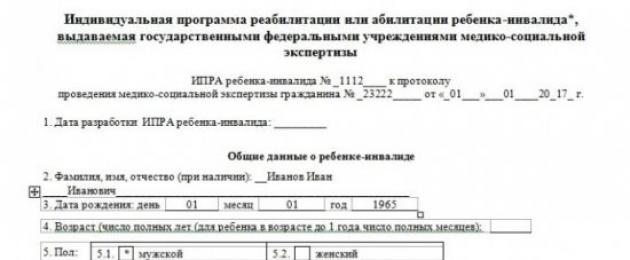

Заполненный образец первого листа программы

Помощь нетрудоспособным лицам осуществляется в следующих направлениях:

- медицинские методы реабилитации;

- обеспечение техническими средствами;

- помощь в обучении и трудоустройстве;

- социальные методы реабилитации.

Медицинская реабилитация

В индивидуальной программе комиссия указывает, какую именно помощь должен получить инвалид в течение определенного срока. Сюда входит:

- медицинская реабилитация;

- реконструктивная хирургия;

- протезирование и ортезирование;

- санаторно-курортное лечение.

Медицинская реабилитация – обеспечение лица лекарственными препаратами при сохранении права на их льготное получение, рекомендации по частоте плановых госпитализаций в течение года с указанием профиля стационара. Есть инвалиды, которые нуждаются в проведении дорогостоящих восстановительных операций, в том числе в установке эндопротезов. При оформлении соответствующего раздела ИПР они проходят это лечение бесплатно в специализированных центрах федерального значения по квотам.

Сюда входят:

- пластические операции после ожогов;

- эндохирургическое лечение коронарных сосудов;

- операции и при травмах, и тяжелых врожденных патологиях глаз;

- восстановление после рубцового изменения трахеи;

- исправление дефектов лицевого черепа при травмах и врожденных аномалиях;

- эндопротезирование суставов;

- установка кохлеарных имплантов;

- лечение врожденных пороков сердца;

- трансплантация органов и тканей – почки, сердце, печень;

- восстановительные операции, направленные на компенсацию дефекта после удаления злокачественных образований;

- лечение патологии позвоночника с использованием трансплантантов;

- поэтапное восстановление длины конечностей при аномалии развития, заболеваниях.

Для получения наилучшего результата проведение хирургического вмешательства рекомендовано в определенные сроки, у детей – в конкретные возрастные промежутки. При оформлении индивидуальной программы пациенту или его родственнику сообщают эту информацию. Это означает, что не следует тратить время на ожидание, когда же инвалида пригласят на операцию.

В этом разделе указаны основные виды деятельности с пометкой в бланке о нуждаемости или отсутствии необходимости в тех или иных мероприятиях

Количество льготных реконструктивных вмешательств или протезирований ограничено, если гражданин не проявит инициативу самостоятельно, то рискует ничего не получить. Следует как можно быстрее обратиться к лечащему врачу и уточнить порядок записи на лечение по квоте. Особенность финансирования заключается в том, что государство рассчитывает стоимость медицинской услуги и выделяет на регионы определенную сумму на год. После того, как пациенты «выберут» средства, провести операцию в текущем году не получится.

Ортезирование и протезирование

Существуют инвалиды с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, чье качество жизни зависит от получения неоперативной восстановительной помощи протезирования и ортезирования. По ИПР гражданин может получить любые виды протезов, исключая зубные.

Не все инвалиды знают, что при некоторых заболеваниях они имеют право на приобретение специальных приспособлений – ортезы, стельки, аппараты. Изготовление изделий происходит в специальных мастерских по индивидуальным параметрам пациента. Краткое описание приведено в таблице ниже.

| Название | Для чего применяют |

| Индивидуальные стельки | Разгрузка свода стопы. Уменьшение ее деформаций. Нормализация мышечного тонуса. |

| Аппараты | Шарнирные конструкции на конечности, сочетающие функцию опоры и движения. Помогают инвалидам вставать, ходить, предотвращают возникновение неподвижности в суставах (контрактур). |

| Корсеты | Изделия помогают зафиксировать позвоночный столб в правильном положении, уменьшают его деформацию, изменяют конфигурацию грудной клетки. Рекомендованы после восстановительных операций, при ДЦП, сколиозе. |

| Туторы | Изделия для фиксации конечностей в определенном положении. Помогают избежать контрактур, уменьшают мышечный тонус и помогают отдохнуть ногам. |

| Комбинированные конструкции | Состоят из нескольких частей, например – для тела и конечностей. |

Санаторно-курортное лечение в рамках ИПР

Для улучшения состояния здоровья некоторые нуждаются в регулярном санаторно-курортном лечении по профилю основного заболевания. В зависимости от наличия нужного санатория в области, где проживает пациент, его направят в учреждение местного или федерального значения. По ИПРА бесплатные направления получают лица, не отказавшиеся от пакета социальных услуг.

Уточнить, какие санатории входят в программу, можно в фонде социального страхования, у лечащего врача. В индивидуальной программе указаны организации, которые должны оказать медицинскую помощь инвалиду. После осуществления реабилитационных мероприятий они ставят свою отметку в графе с указанием сроков и подтверждают ее печатью учреждения.

Оснащение техническими средствами

Лица с ограниченными способностями также нуждаются в обеспечении приспособлениями и гигиеническими принадлежностями для компенсации временно нарушенных или утраченных функций. Перед направлением на МСЭ лечащий врач указывает все средства, необходимые пациенту для эффективной реабилитации.

При получении консультации по этому вопросу родственники или сам инвалид должны проявить инициативу и уточнить, все ли приспособления вписаны в документ. Это обусловлено тем, что МСЭ не станет выписывать какие-то средства сверх рекомендованных в посыльных документах. А чтобы оформить новую ИПР, придется потратить немало времени.

К техническим средствам реабилитации относят:

- гигиенические изделия: подгузники и белье;

- противопролежневые матрацы, подушки, валики;

- костыли, ходунки;

- кресла-каталки и коляски;

- приспособления для душа, поручни;

- трости, устройства для лиц со слабым зрением;

- предоставление собаки-поводыря;

- слуховые аппараты, часы, телефоны для людей с нарушениями слуха;

- глюкометры, тонометры, термометры с голосовым выходом.

В индивидуальной программе реабилитации средства из этого раздела заносят в 2 таблицы: те, что получают бесплатно за счет государственного финансирования и те, что можно приобрести за счет организаций любых форм собственности. Организация, обеспечивающая лицо нужными приспособлениями, должна закрыть свою строку в таблице с датой, подписью и печатью.

Часто стандартный набор средств не покрывает потребности инвалида, подключение частных учреждений позволяет покупать нужные устройства, а затем получать компенсацию из ФСС в установленном объеме. Важно помнить, что гражданин имеет право не только на компенсацию за их приобретение, но и за ремонт, содержание и ветеринарные услуги при наличии собаки-поводыря.

Ортез могут выдать бесплатно, если данное техническое средство реабилитации входит в ИПРА

Наибольший перечень приспособлений получают маломобильные инвалиды 1 группы. При оформлении инвалидности бессрочно важно помнить, что гигиенические средства выписываются на 1 месяц, а остальные – на неопределенный срок. По мере износа изделия списывают и оформляют получение новых через МСЭ.

Обучение и профориентация

Этот раздел наиболее подробно заполняют при оформлении ИПР ребенка-инвалида. В него входят 3 пункта:

- рекомендации по тому, в каких условиях должно обучаться лицо;

- в какой психологической помощи нуждается инвалид по месту учебы;

- профориентация.

Перед оформлением инвалидности дети с особенностями психического развития идут на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для получения рекомендаций, в том числе и по обучению.

После оформления группы дошкольнику положено место в специализированном ДОУ (детском саду). В таких учреждениях собираются дети, имеющие заболевания определенного профиля. Цель такого направления – помещение ребенка в подготовленную среду, в которой он будет:

- осваивать общение со сверстниками и взрослыми людьми;

- обучаться по разработанной программе;

- получать специализированную медицинскую и логопедическую помощь;

- работать с психологом.

Такое направление реабилитации помогает семье ребенка-инвалида преодолеть социальную изоляцию. Развивающие занятия проводят обученные специалисты, которые могут уделить больше времени каждому малышу за счет небольшого количества воспитанников в группе. Нахождение в специализированном ДОУ помогает при подготовке к школе. Перед окончанием дети получают характеристики психолога, с которыми идут на ПМПК.

На основании заключения комиссии МСЭ заполняет ИПР, в котором указывает, возможно ли обучение ребенка; если да, то в каких условиях – в обычной или специализированной школе, определяет формат: посещение уроков с другими детьми, индивидуальная, дистанционная форма. При рекомендованных дистанционных занятиях ребенок-инвалид имеет право на бесплатное техническое обеспечение процесса обучения. Например, он может получить компьютер, доступ в интернет.

Для овладения начальными профессиональными навыками ребенок получает информацию о различных специальностях на уроках. Преодоление сложностей в общении со сверстниками, педагогами, предотвращение опасных тенденций в поведении возможно благодаря работе с психологами в школах. Эту информацию также отражают в ИПР при окончании отчетного периода.

Профессиональная реабилитация

- профессиональная ориентация (в службы занятости);

- получение рекомендаций по условиям, организационным моментам обучения;

- помощь при трудоустройстве, в том числе на специально созданные места;

- рекомендации по трудоустройству;

- описание условий труда.

Получение грамотных назначений в этой области наиболее важно для подростков, молодых людей, инвалидов третьей группы. Именно для этих категорий граждан обучение новым профессиям будет наиболее ресурсным. МСЭ заполняет перечень специальностей, указывает условия обучения, контролирует исполнение рекомендаций. В реабилитационной карте подробно описывают требования к рабочему месту (например, высоту стола, наличие специального оборудования, ширину проходов), продолжительность смены.

Социальная реабилитация

Для обучения навыкам самообслуживания, проведения досуга, коррекции поведения и психологических проблем людям с ограниченными возможностями организуют комплексную социальную реабилитацию. В этом разделе ИПР МСЭ указывает нуждаемость инвалида в проведении следующих реабилитационных и абилитационных мероприятий:

- социально-бытовые;

- социально-психологические;

- социокультурные;

- социально-средовые.

В эту группу также входит реализация права инвалида на и получение полной информации о том, где и в каком объеме ему и его семье может быть оказана помощь

Индивидуальная программа инвалида – документ, разработанный в бюро МСЭ. В нем содержатся основные рекомендации по наименованиям, объему, срокам проведения восстановительных мероприятий.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это разработанный на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями, медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. Это означает, что в индивидуальную программу реабилитации должны быть включены все мероприятия, технические и иные средства реабилитации и реабилитационные услуги, необходимые инвалиду для ведения полноценной независимой жизни.Формат карты ИПР

С 2005 года на всей территории РФ действует единая форма ИПР, которая была утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 29 ноября 2004 г. N 287 Карта ИПР подразделяется на несколько частей. Начинается она с подробных индивидуальных сведений об инвалиде.Этот раздел, помимо анкетных данных, включает в себя сведения :

1. об образовательном уровне (общем и профессиональном);

2. о профессиях и специальностях, квалификации и выполняемой к моменту освидетельствования работе (если таковая есть или была);

3. о группе инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности. На основании объективных данных делается экспертное заключение и формируется реабилитационная программа.

Карта ИПР включает следующие разделы:

1. медицинская реабилитация

2. социальная реабилитация

3. профессиональная реабилитация.

4. Психолого-педагогическая реабилитация (для детей до 18 лет). Медицинская реабилитация инвалидов осуществляется с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных функций организма человека.

Медицинская реабилитация включает:

1. Восстановительную терапию.

2. Реконструктивную хирургию.

3. Протезирование и ортезирование.

4. Обеспечение техническими средствами медицинской реабилитации.

5. Санаторно-курортное лечение неработающих инвалидов.

В разделе “социальная реабилитация” предусмотрены:

1. информирование и консулльтирование по вопросам реабилитации,

2. оказание юридической помощи,

3. социально-психологический и социально-культурный патронаж семьи, имеющей инвалида,

4. адаптационное обучение для осуществления бытовой и общественной деятельности,

5. технические средства реабилитации для бытовой и общественнй деятельности,

6. психологическая реабилитация,

7. социокультурная реабилитация,

8. реабилитация средствами физической культуры и спорта.

Профессиональная реабилитация инвалида - это процесс и система восстановления конкурентоспособности инвалида на рынке труда.

Программа профессиональной реабилитации включает в себя следующие мероприятия и услуги:

2. Профессиональная ориентация.

3. Профессиональное обучение (переобучение),

4. содействие в трудоустройстве,

5. технические средства реабилитации для профессионального обучения (переобучения) или труда.

Программа психолого-педагогической реабилитации для детей до 18 лет включает следующие мероприятия:

1. получение дошкольного воспитания и обучения,

2. получение общего образования,

3. психолого-педагогическая коррекционная работа,

4. технические средства реабилитации для обучения.

Итак, карта ИПР включает несколько разделов. Самыми важными являются разделы, включающие реабилитационные мероприятия по медицинской, социальной профессиональной и психолого-педагогической реабилитации. Каждый раздел состоит из двух частей. В первой намечаются мероприятия, услуги и технические средства, необходимые инвалиду для реабилитации. Вторая часть содержит сведения об исполнителях, формах реабилитации, о сроках выполнения программы и результатах проведённой реабилитации (либо причинах невыполнения программы).

Где заполнить карту ИПР?

Карта ИПР разрабатывается на основе решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы. Поэтому с просьбой о заполнении ИПР следует обратиться в то место, где вы получали или будете получать свидетельство об инвалидности, а именно - в местное отделение Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) - структуры, сформированной на базе прежних ВТЭКов. Найти БМСЭ можно в вашей районной поликлинике, хотя они подведомственны Министерству здравоохранения и социального развития РФ.Впрочем, не все инвалиды приписаны к местным районным бюро МСЭ. Как правило, инвалиды по зрению приписаны к специализированным глазным бюро МСЭ и должны получать ИПР именно там.

Что даёт инвалиду заполнение ИПР?

ИПР - это основной механизм реабилитации инвалида, он призван обеспечивать учёт индивидуальных потребностей и адресность государственной поддержки.В настоящее время очень многие моменты реабилитационного процесса эффективнее решаются и регулируются с представителями власти на всех уровнях при наличии у инвалида ИПР. Например, сейчас ВУЗы и ССУЗы при приёме документов от абитуриентов с инвалидностью всегда требуют ИПР; ни один инвалид не может встать на учёт на бирже труда в качестве безработного без заполненной ИПР, включающей трудовые рекомендации. Значит, без ИПР будет сложно получить образование, бесплатно приобрести новую профессию, а затем и получить работу. С помощью ИПР можно получить некоторые необходимые вам технические средства реабилитации, реабилитационные услуги, в ИПР могут быть прописаны специальные условия, которые должны для вас создать в том учебном заведении, где вы учитесь, или в той организации, где вы работаете.

В общем, сформированная для вас ИПР – это один из важных механизмов решения ваших проблем, связанных с инвалидностью.

Надо отметить, что государство не всегда может предоставить необходимую вам реабилитационную услугу. ИПР содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно в соответствии с Федеральным перечнем технических средств и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Поэтому в качестве исполнителя в карте ИПР можно указать не только государственную организацию. Более того, исполнителем должна быть указана та организация, которая окажет необходимые реабилитационные услуги наилучшим образом. Если вы уже оплатили реабилитационные услуги или приобрели технические средства реабилитации, указанные в карте ИПР, государство обязано возместить ваши затраты.

Процедура заполнения карты ИПР

В Положении о признании лица инвалидом, утверждённое Постановлением Правительства от 13 августа 1996 г. № 965, сказано, что ИПР должна быть разработана в 30-дневный срок после установления инвалидности автоматически, без всяких заявлений.Однако сейчас на практике существует следующий порядок.

Для получения ИПР Вам необходимо обратиться к Вашему лечащему врачу с просьбой дать направление в бюро МСЭ.

Вместе с направлением лечащего врача следует подать в бюро МСЭ в двух экземплярах заявление следующего образца.

В ФГУ бюро медико-социальной экспертизы__________ района

от________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

инвалида____группы, проживающего по адресу: __________________________________________________

(индекс и адрес без сокращений)

телефон: ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разработать для меня индивидуальную программу реабилитации.

Дата________________ Подпись _________________

Один экземпляр заявления вместе с направлением передаётся в бюро МСЭ.

Для возможности проконтролировать процесс разработки ИПР следует продублировать заявление. На втором экземпляре, остающемся у инвалида или его законного представителя, должна содержаться следующая запись:

Документы для разработки ИПР получены бюро МСЭ.

____________ ____________ ______________

Дата Должность Подпись

В заявлении вам целесообразно указать мероприятия, средства и услуги по всем трём видам реабилитации (медицинской, профессиональной и социальной), в которых вы нуждаетесь для обеспечения вам равных возможностей с другими гражданами. Часто в органах МСЭ существует типовая форма заявления, в которую ничего невозможно вписать. В таком случае полезно написать все ваши пожелания в приложении и приписать в заявлении: «Прошу учесть рекомендации в приложении».

К заявлению полезно приложить заключения экспертов или рекомендации специалистов, которые предоставляют вам реабилитационные услуги, поскольку зачастую специалисты МСЭ не обладают полной информацией о ваших потребностях и достаточной квалификацией для определения вашего реабилитационного потенциала.

Учтите, что за разработкой ИПР можно обращаться в бюро МСЭ не только в период переосвидетельствования. Карта ИПР составляется ежегодно, в том числе в тех случаях, когда инвалидность установлена без срока переосвидетельствования.

ИПР должна быть разработана не позднее месячного срока со дня подачи письменного заявления.

Хотя, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 №965, органы МСЭ обязаны разработать ИПР для каждого инвалида. Однако иногда специалисты БМСЭ предлагают родителям детей-инвалидов (или самим совершеннолетним инвалидам) подписать отказ от составления индивидуальной программы реабилитации, мотивируя этот шаг нецелесообразностью, неэффективностью реабилитации либо отсутствием технических средств, услуг, материальных ресурсов, необходимых для исполнения ИПР. Подобное требование со стороны органов МСЭ противозаконно.

Как поступать в случае противоречий с БМСЭ по заполнению карты ИПР?

Инвалид должен расписаться в каждом разделе ИПР, выражая тем самым согласие со списком предложенных реабилитационных мероприятий. В случае несогласия с содержанием ИПР (не все рекомендации учтены или указан не тот исполнитель), в графе для подписи надо написать: “С содержанием карты ИПР не согласен” и указать причину. Действия и решения бюро МСЭ инвалид может обжаловать путём подачи заявления в Главное бюро МСЭ региона. К заявлению прикладывается копия ИПР. На основании обследования и бесед с инвалидом делается заключение по спорным вопросам. Если претензии обоснованы, то формируется новая карта ИПР с новыми рекомендациями, подписывается председателем экспертной комиссии и заверяется печатью ГБМСЭ региона.Решение ГБМСЭ региона может быть в месячный срок обжаловано в федеральное бюро медико-социальной экспертизы, а далее в Министерство здравоохранения и социального развития.

На любой стадии этого процесса можно обратиться в суд.

Объём реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой реабилитации инвалида, не может быть меньше установленного Федеральным перечнем технических средств предоставляемых инвалиду.

Инвалид (или его законный представитель) может отказаться от ИПР в целом или от реализации отдельных её частей. Это освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, от ответственности за её исполнение и лишает инвалида права на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.

Ещё раз о назначении и структуре карты ИПР

Представим себе, что сформированная для вас ИПР отражает все необходимые мероприятия, услуги и технические средства. Перед вами встаёт вопрос, как полноценно реализовать данную программу. Для решения этого вопроса целесообразно разобраться в вопросах о правах и обязанностях государства и человека с инвалидностью в процессе исполнения ИПР.В соответствии с Законом “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” (ст. 11) ИПР “является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности”. Это значит, что государственные организации и учреждения, статус которых позволяет способствовать реализации ИПР, не имеют права отказаться от её исполнения.

Однако для самого инвалида в соответствии со ст. 11 указанного Закона ИПР имеет рекомендательный характер. Это значит, что если вы не хотите участвовать в мероприятиях, получать услуги или технические средства, внесенные в ИПР, вы можете отказаться от них.

Что следует за отказом инвалида от исполнения ИПР?

Отказ инвалида от исполнения индивидуальной программы реабилитации в целом или от отдельных её частей освобождает государственные органы и другие организации от обязанности участвовать в её реализации.Однако возможна и менее жёсткая тактика. Помня, что для инвалида ИПР носит не обязательный, а рекомендательный характер, после подписания карты ИПР вы можете просто не обращаться в организации, которые предоставляют включенные в ИПР реабилитационные услуги или выдают технические средства реабилитации. В этом случае вы оставляете себе возможность в течение срока действия ИПР изменить решение и воспользоваться своими законными правами.

Выбор исполнителя ИПР

Ключевым пунктом при заполнении карты ИПР является выбор её исполнителей. Исполнитель указывается в графе напротив каждого реабилитационного мероприятия. В связи с новой формой ИПР немного меняется порядок указания исполнителя того или иного реабилитационного мероприятия. Раньше исполнителя всегда указывало бюро МСЭ, сейчас МСЭ указывает лишь часть исполнителей, например при обеспечении техническими средствами реабилитации исполнителя указывает исполнительный орган фонда социального страхования, также исполнителей некоторых мероприятий указывает местный орган соц.защиты.Инвалиду или его законному представителю следует помнить, что задачей реабилитации, в соответствии со ст. 9 ФЗ “О социальной защите инвалидов”, является устранение или возможно более полная компенсация ограничений жизнедеятельности, вызванных инвалидностью. Поэтому в качестве исполнителей ИПР следует выбирать те организации либо тех лиц, которые справятся с поставленной задачей наилучшим образом. Ими могут быть как государственные, так и негосударственные организации любых форм собственности.

Рассмотрим возможные варианты участия специалистов бюро МСЭ и людей с инвалидностью (либо их законных представителей) в выборе исполнителей ИПР.

1. Исполнители ИПР - конкретные государственные учреждения.

Обычно органы МСЭ или другой орган, в качестве исполнителей ИПР предлагают одно или ряд конкретных государственных учреждений, которые, по их мнению, предоставляют необходимые услуги или средства реабилитации. Если вы считаете, что предложенные органами МСЭ организации могут исполнить ИПР на должном уровне, вы можете использовать предоставленную возможность.

После прохождения курса реабилитации или предоставления технических средств организация - исполнитель ИПР делает отметку о выполнении мероприятий в карте ИПР.

Услуги по ИПР предоставляются государственными учреждениями инвалиду бесплатно.

Однако закон оставляет за вами право самим выбрать исполнителя ИПР вместо предложенного БМСЭ учреждения.

2. Исполнители ИПР – не конкретные организации, а учреждения определённого типа.

Органы МСЭ или другие органы могут в качестве исполнителей назвать не конкретные организации, а организации определённого типа, решающие задачи обучения или социальной реабилитации в отношении инвалидов (например, “центр социального обслуживания” или “школа ___ вида”).

На практике подобные организации далеко не всегда берутся за решение поставленных перед ними реабилитационных задач. Поэтому для начала можно (заказным письмом по почте) запросить потенциальных исполнителей о возможности получения услуг в рамках ИПР на их базе. Если назначенная исполнителем ИПР организация не в состоянии предоставить необходимые вам услуги, можно получить от неё отказ (желательно в письменной форме).

При этом вы имеете право в качестве исполнителя ИПР сразу выбрать и какую-либо иную организацию.

3. Самостоятельный выбор инвалидом исполнителя ИПР.

Важно отметить, что отказ от организации, указанной в ИПР в качестве исполнителя, не является отказом от комплекса мероприятий, рекомендуемых индивидуальной программой реабилитации: согласно ст. 11 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», “инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством или видом реабилитации”. Из этого следует, что инвалид (или его законный представитель) может выбрать исполнителя ИПР по своему усмотрению. Критерием выбора исполнителя мероприятий в рамках ИПР является возможность полноты реализации программы с его помощью. Исходя из этого, исполнителем ИПР может стать как государственная, так и негосударственная организация, способная наиболее успешно реализовать разработанную для вас органами МСЭ программу, вне зависимости от того, вписана ли она специалистами БМСЭ в карту ИПР.

Согласование выбора исполнителя ИПР с органами МСЭ.

Органы МСЭ могут согласиться с вашими доводами, воспользоваться полученными рекомендациями независимых специалистов и внести предложенных вами исполнителей в карту ИПР.

Однако на практике специалисты бюро МСЭ в ряде случаев не соглашаются возложить ответственность за исполнение ИПР на негосударственные организации.

Вне зависимости от положительного решения органов МСЭ вы имеете право проходить рекомендованный ИПР курс реабилитации в том учреждении, которое подходит именно вам.

Кто возьмет на себя расходы на реабилитацию в рамках ИПР?

В Федеральном Законе “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” утверждается следующее: “Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое средство реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если инвалид приобрёл соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счёт, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости технического или иного средства, услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду”. Это означает, что если родитель ребёнка с инвалидностью (или сам инвалид) приобрёл техническое средство или оплатил услугу, внесенную в ИПР, он имеет право получить компенсацию затраченных на это средств. На этом вопросе стоит остановиться подробнее.Прежде всего, надо отметить, что в ИПР включаются как реабилитационные мероприятия, которые предоставляются бесплатно (оплачиваются государством), так и те, которые оплачивает сам инвалид. По закону бесплатно предоставляются те технические средства и услуги, которые включены в федеральный перечень технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Данный перечень был утвержден Правительством, и, к сожалению, его содержание довольно скудно. Просмотрев данный документ можно сказать, что государство берет на себя оплату самого минимального набора технических средств и услуг. В некоторых регионах уже давно были приняты региональные программы реабилитации инвалидов. Включенные в них технические средства и услуги предоставляются инвалидам бесплатно за счёт средств данного региона. Региональные программы должны действовать и после 1 января 2005 г.

Получение компенсации затрат на услуги в рамках ИПР

Возмещение затрат на услуги, полученные в рамках ИПР, должны производить территориальные органы фонда социального страхования.Напомним ещё раз, что право на компенсацию расходов на реализацию ИПР дают только документально оформленные договорные отношения с реальным исполнителем ИПР, подкреплённые доказательством факта оплаты средств реабилитации и реабилитационных услуг. Если организации (специалисты), которые оказывают вам платные реабилитационные услуги, предпочитают получать деньги без оформления отношений и не проводят плату за занятия через бухгалтерию (либо не выдают расписок об оплате), вопрос о компенсации понесённых вами расходов органами соцзащиты рассматриваться не может.

Взаимодействие инвалидов, рассчитывающих на законную компенсацию понесённых в процессе реализации ИПР расходов, и органов ФСС должно быть аккуратным, чётким и взаимно корректным. По прошествии очередного периода реабилитации вы можете обратиться в территориальный орган ФСС с заявлением о выплате компенсации, форма которого может быть примерно следующей:

В отделение фонда социального страхования (название города, района, области)

От _____________________, проживающего по адресу:

(указать индекс и адрес)

Заявление

На основании ст. 11 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” прошу компенсировать расходы, понесенные мной в рамках исполнения Индивидуальной программы реабилитации №_____, выданной БМСЭ №____ “__” ___________200 г., в сумме ____________ руб. _______ коп.

Рекомендованные мероприятия были осуществлены в (название организации или фамилия и инициалы независимого специалиста – реального исполнителя ИПР).

Приложения:

1. Копия карты ИПР.

2. Копии договоров об оказании услуг.

3. Копии квитанций (расписок) об оплате услуг.

Дата

Подпись

Оригиналы всех документов остаются у вас.

Заявление можно оставить в канцелярии органа ФСС, попросив принявшего его сотрудника расписаться на втором экземпляре и проставить входящий номер. Также возможно не посещать организацию ФСС лично, а отправить заявление и все необходимые приложения заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если в течение месяца ответа не поступит или вы получите отказ в выплате компенсации, вы можете написать жалобу в вышестоящий орган ФСС.

Отказ в выплате компенсации со стороны вышестоящих органов завершает этап взаимодействия инвалида или его представителя с ФСС на добровольной основе. Следующим шагом на пути получения компенсации расходов на реализацию ИПР может стать обращение в суд с жалобой на бездействие органов фонда социального страхования и требованием компенсировать на законном основании понесённые инвалидом или его родителями расходы.

Родителям ребёнка-инвалида (либо взрослым людям с инвалидностью) следует понимать, что обращение в суд не свидетельствует о вашем желании создать конфликтную ситуацию. Напротив, грамотно аргументированные обращения представителей инвалидов в суд помогут сотрудникам государственных служб обратить внимание на проблему и всесторонне осознать свои установленные законом обязанности.

С другой стороны, пока мы рассматриваем такую деятельность как правозащитную, на данный момент есть совершенно противоположные решения суда по таким делам (правда ответчиком выступали территориальные органы соцзащиты, поскольку до 1 января 2005 г. Компенсации должны были выплачивать именно они), поэтому, рассчитывая на победу, надо быть готовым и к поражению. Но если мы не будем сами бороться за свои права, политика государства по отношению к нам не изменится.

Законодательные акты, регулирующие вопросы формирования и реализации ИПР.

Впервые ИПР, как, впрочем, и само понятие «реабилитация инвалидов» (статья 9) упоминается в Федеральном законе №181 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” от 24 ноября 1995 г. Помимо ст. 11 данного закона, полностью посвящённой Индивидуальной программе реабилитации, ИПР также упоминается в ст. 8 (“Государственная служба медико-социальной экспертизы”), ст. 18 (“Воспитание и обучение детей-инвалидов”), ст. 19 (“Образование инвалидов”), ст. 23 (“Условия труда инвалидов”), ст. 25 (“Порядок и условия признания инвалидов безработными”), ст. 29 (“Санаторно-курортное лечение инвалидов”) и ст. 32 (“Ответственность за нарушение прав инвалидов. Рассмотрение споров”).

ФЗ “О социальной защите инвалидов” даёт определение ИПР, информацию о том, что ИПР разрабатывается Федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, а также что основные права инвалидов на образование, создание необходимых условий труда, санаторно-курортное лечение, а детям-инвалидам на воспитание и обучение обеспечиваются в соответствии с ИПР. Кроме того, инвалид не может быть признан безработным гражданином без заполненной ИПР, а все споры по поводу реализации ИПР разрешаются в суде. Обратите внимание на такие важные моменты, отмеченные в данном Законе, как обязательность исполнения ИПР соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; помните и о том, что инвалид сам вправе выбирать виды технических и иных средств реабилитации и реабилитационных услуг, а в случае самостоятельной их оплаты получить компенсацию в денежной форме.

Также, правовой основой формирования ИПР являются нормативные документы, принятые в целях реализации ФЗ о социальной защите инвалидов:

Правовой основой реализации ИПР кроме норм Закон о социальной защите инвалидов является

Положение о признании лица инвалидом, утв. Постановлением правительства РФ от 13 августа 1996 г. N 965,

1. Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2004г. N805 "О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы",

2. Приказ министерства Здравоохранения и социального развития РФ от от 29 ноября 2004 г. N 28 7,

3. Распоряжение Правительства РФ от 21 октября 2004 г. N 1343-р, “Примерное положение о реабилитационном учреждении” (приложение к постановлению Минтруда России, Минздрава России, Минобразования России от 23 декабря 1996 г. №21/417/515).

Также существуют законы, которыми установлены некоторые права инвалидов, реализации которых поможет заполнение ИПР:

1. Основы законодательства РФ “Об охране здоровья граждан” (приняты Верховным Советом РФ 22 июля 1993 г.);

2. Закон РФ “О занятости населения в Российской Федерации” (в редакции от 22 марта 1996 г.);

3. Закон РФ “Об образовании” (в редакции от 13 января 1996 года).

После заполнения карты ИПР инвалид либо его законный представитель прибегают к помощи различных организаций для выполнения направленных на реабилитацию мероприятий в рамках ИПР.

Механизм реализации ИПР на настоящий момент не отработан, поэтому на практике препятствия для индивидуальной реабилитации инвалида возникают на каждом шагу - от момента составления ИПР до процедуры её исполнения, в том числе связанной с компенсацией расходов на реабилитацию инвалидов.

Вопросы, связанные с реализацией ИПР, решаются как в договорном порядке, так и в судебном. Сложившейся практики судебного решения подобных дел пока не существует, но прецеденты выигранных дел о компенсации понесённых инвалидом или его семьей расходов на реабилитацию по Москве и Московской области уже имеются.

Надо также помнить, что сейчас идет тенденция на заполнение ИПР каждому человеку с инвалидностью, но в ИПР прописываются не все те услуги и технические средства, которые нужны инвалиду, а те, которые может предоставить государство. На данный момент нам кажется, что люди с инвалидностью должны работать над тем, чтобы сломать эту тенденцию, ведь ИПР будет полезной только тогда, когда за основу при ее разработке будут взяты потребности каждого конкретного человека, а не возможности государства.

Дополнительная информация:

Утвердивший новый Порядок разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида (далее ИПРА), выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – бюро МСЭ), и их новые формы.

Существенные нововведения в Порядке и формах ИПРА (заметим, что и предыдущие Порядок и формы менялись сравнительно недавно и действовали с 1 января 2016 года), а также их последствия подробно комментирует юрист правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики» Елена Заблоцкис .

Следует отметить следующие нововведения в Порядке разработки ИПРА :

1) определено, что разработка ИПРА ребенка-инвалида в части мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации осуществляется с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) о результатах проведенного обследования ребенка. Тем самым формально закреплено право бюро МСЭ просить предъявления заключения ПМПК в пакете документов для проведения МСЭ.

Однако предъявление заключения ПМПК по-прежнему остается правом родителей ребенка, как и прохождение ПМПК. Родители вправе отказаться и от того, и от другого. При этом напомним, что для детей с проблемами поведения, иными трудностями, не видными для медиков, но требующими серьезных реабилитационных или абилитационных мероприятий, заключение ПМПК может стать весомым аргументом для подтверждения «нуждаемости в инвалидности». Сохранение в ИПРА раздела о психолого-педагогической реабилитации, в котором указывается нуждаемость в рекомендациях по организации условий обучения, в настоящее время может объясняться только тем, что выводы ПМПК «помогают» специалистам МСЭ исследовать все стороны жизни ребенка для определения нуждаемости в установлении инвалидности;

2) теперь срок ИПРА должен соответствовать сроку установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), а срок проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий не может превышать срок ИПРА.

Это – существенное изменение прежних положений. Ранее ИПРА можно было разрабатывать на 1, 2 года или бессрочно (для детей – до 18 лет), срок этот мог не совпадать со сроком инвалидности: например, при инвалидности до 18 лет ИПРА могла быть разработана на 2 года. Это объяснялось меняющимися реабилитационными потребностями инвалида и необходимостью составления актуальных рекомендаций о реабилитационных мероприятиях. Теперь же это невозможно. Учитывая выраженную формальность ИПРА как документа, ухудшить положение граждан с инвалидностью это нововведение не может, скорее, можно говорить об улучшении: не надо проходить МСЭ для оформления новой ИПРА в течение срока инвалидности. Вместе с тем, необходимо внимательно относиться к возможным изменениям реабилитационных потребностей инвалида и своевременно обращаться к специалистам, чтобы при необходимости изменить ИПРА, срок действия которой не истек. Это важно, если мероприятия или технические средства реабилитации (ТСР) предоставляются на льготных условиях только при включении их в ИПРА. Изменения ИПРА , касающиеся антропометрических данных инвалида, уточнения ранее данных рекомендаций производятся по заявлению в бюро МСЭ без направления из поликлиники; если же речь идет о новых реабилитационных мероприятиях или ТСР , то необходимо новое направление на МСЭ из поликлиники и прохождение медико-социальной экспертизы ;

3) появилась новая норма права, согласно которой инвалид (ребенок-инвалид), законный или уполномоченный представитель инвалида (ребенка-инвалида) может отказаться от получения ИПРА путем подачи в бюро МСЭ в простой письменной форме заявления, которое приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина.

Юристу сложно понять правовую обоснованность такой нормы. Единственное последствие такого отказа, указанное в Порядке, – бюро МСЭ не обязано в этом случае посылать выписки из ИПРА указанным в ИПРА исполнителям для ее реализации. Другие последствия – под вопросом: остается ли ИПРА действительной; что делать, если гражданин отказывался под влиянием эмоций, а потом передумал. Мы бы рекомендовали гражданам получать ИПРА в любом случае – собираются они ее реализовывать или нет, понравилось ее содержание или нет. Гражданин может отказаться от реализации полученной ИПРА в любой момент, даже после начала ее реализации, – поскольку ИПРА для него по закону имеет рекомендательный характер. Согласно Порядку, исполнитель приступает к реализации ИПРА только после обращения к нему гражданина – поэтому последний может не обращаться к указанному в ИПРА исполнителю (исполнителям), если не желает ее реализовывать. Если гражданин не согласен с ее содержанием, он вправе его обжаловать. Легко предположить, что на практике граждане отказываются подписывать ИПРА (по старому порядку) или получать ее (по новому порядку), потому что она «пустая» – отсутствуют рекомендации по реабилитации. Настоятельно рекомендуем обжаловать «пустые» ИПРА , иначе ситуация с их разработкой не изменится.

4) Минтруд России попытался восполнить пробел, который имелся в старом порядке реализации ИПРА в части взаимодействия между инвалидом и исполнителем отдельных разделов ИПРА , указанным в ней. В соответствии с новым Порядком гражданин для реализации определенного раздела или графы ИПРА должен обратиться с заявлением о проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА, к исполнителю , указанному в них. Ранее подача такого заявления не требовалась – и было непонятно, как действовать гражданину, чтобы реализовать ИПРА. В трехдневный срок с даты поступления заявления гражданина исполнитель ИПРА совместно с органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими мероприятия по реабилитации или абилитации, организуют работу по реализации мероприятий ИПРА. Однако на этом регулирование взаимодействия инвалида и исполнителя, к сожалению, закончилось.

По-прежнему остается открытым вопрос о целесообразности обращения инвалида ко всем исполнителям ИПРА по-отдельности; вызывает недоумение отсутствие норм об органе, который должен координировать деятельность исполнителей по реализации ИПРА , содействовать инвалиду в ее реализации. Принимая во внимание высокую степень формальности ИПРА (в основном в ней указывается нуждаемость или ее отсутствие в отдельных видах мероприятий – без указания конкретных мероприятий и их особенностей), по-прежнему непонятно, как должны рассматриваться спорные вопросы о перечне конкретных реабилитационных мероприятий, их объеме, особенностях, исполнителях – реабилитационных организациях.

К сожалению, пока о единообразии порядка реализации ИПРА на территории России говорить не приходится – каждый регион разрабатывает свои механизмы реализации ИПРА. При этом новый Порядок предлагает новшество - заключение соглашения между бюро МСЭ и исполнителями ИПРА (это уполномоченные органы власти и организации) об особенностях межведомственного взаимодействия при направлении бюро МСЭ выписки из ИПРА инвалида. Странно, что об организационных проблемах бюро МСЭ подумали, а о про такие же проблемы инвалида при реализации ИПРА – нет…

5) в новом Порядке установлено право инвалида пригласить к участию в формировании ИПРА специалистов медицинских организаций, государственных внебюджетных фондов, государственной службы занятости населения, работодателей, педагогов и других специалистов – с правом совещательного голоса. Напомним, что такое же право пригласить любого специалиста для проведения МСЭ уже определено в Правилах признания лица инвалидом. В отличие от нормы Правил в Порядке имеется уточнение, что может быть приглашен и работодатель . Это важное уточнение, т.к. для определения «показаний» к трудовой и профессиональной деятельности важно знать мнение лиц, непосредственно заинтересованных в работниках и занимающихся созданием специальных рабочих мест. Призываем пользоваться предоставленным правом и делиться опытом его использования.

Отметим также нововведения в формах ИПРА.

1. Разделы ИПРА, посвященные профессиональной и трудовой деятельности гражданина с инвалидностью, стали более подробными . Теперь в ИПРА включаются сведения об ограничениях инвалида, влияющих на осуществление профессиональной и трудовой деятельности, рекомендации по оснащению специального рабочего места, по производственной адаптации. Эти сведения направляются в органы службы занятости – для подбора для гражданина работы с учетом особенностей, отмеченных в его ИПРА.

2. Появился новый раздел ИПРА, в котором для граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, дается заключение о возможности (невозможности) осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни . Нововведение призвано восполнить пробел, который имелся в законодательстве: согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если их ИПРА предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни. До принятия рассматриваемого Порядка в нормативных правовых актах не было положений, которые бы регулировали обязанность бюро МСЭ давать соответствующее заключение в ИПРА, и тем самым такие заключения не давались, что затрудняло реализацию прав граждан.

Вместе с тем хотелось бы указать на ряд возникающих вопросов:

1) к сожалению, традиционный для российского законодательства подход «может сам – или не может сам» – не отвечает современным требованиям к помощи гражданам с инвалидностью . Градация заключения в соответствии с этими требованиями должна иметь по крайней мере такие же ступени, как и заключения о выраженности ограничений категорий жизнедеятельности в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». В пункте 21 форм ИПРА имеется табличка, в которой должна указываться одна из ТРЕХ степеней ограничения способности к самообслуживанию – в соответствии с указанным актом . Как вариант заключение о возможности самообслуживания и ведения самостоятельного образа жизни могло бы также иметь 3 вывода: возможно самообслуживание и ведение самостоятельного образа жизни, возможно самообслуживание и ведение самостоятельного образа жизни с регулярной помощью других лиц и невозможность того и другого (нуждаемость в постоянной помощи). Пока остается только надеяться на то, что бюро МСЭ будут тщательно исследовать способности и возможности гражданина и не будут давать заключение о невозможности ведения самостоятельного образа жизни, если при регулярной частичной помощи со стороны социальных служб, родных и близких (т.е. не полностью самостоятельно) он сможет жить в собственной квартире;

2) нуждаемость в постоянной помощи сама по себе не может являться основанием для того, чтобы человек всю жизнь жил в психоневрологическом интернате (а именно для этого сейчас и требуется соответствующее заключение в ИПРА). Такое положение дел прямо противоречит Конвенции ООН о правах инвалидов и нормам российского законодательства . Конечно, это более широкая проблема, и обязанность МСЭ дать в ИПРА указанное заключение – лишь одно из ее проявлений. Для изменения ситуации необходимо пересмотреть подходы к обеспечению жильем граждан, закончивших пребывание в стационарном учреждении социального обслуживания или желающих выписаться из него, признать необходимость разнообразия форм жизнеустройства даже для граждан с самой тяжелой инвалидностью. Активно обсуждающейся в настоящее время формой жизнеустройства является сопровождаемое проживание инвалидов малочисленной группой в обычных квартирах и домах. Такая форма жизнеустройства могла бы стать выходом для лиц, которые постоянно нуждаются в посторонней помощи, из незаконной ситуации ограничения их прав проживать в обычных местах проживания, а не в огромных учреждениях с палатами больничного типа;

3) очень смущают формулировки заключения в «детской» ИПРА. Указано, что заключение о возможности (невозможности) осуществлять самообслуживание или вести самостоятельный образ жизни заполняется в отношении ребенка-инвалида «по достижении им возраста 18 лет». Как такое может быть? По достижении возраста 18 лет ребенок перестает быть ребенком-инвалидом, а его ИПРА перестает быть действительной! Гражданин должен пройти новое освидетельствование, ему устанавливается группа инвалидности и разрабатывается «взрослая» ИПРА. При этом в «детской» ИПРА отсутствуют какие-либо пояснения о правилах вынесения заключения: может ли, например, быть дано заключение на будущее – ведь нельзя его дать ребенку в возрасте до 18 лет, поскольку на момент совершеннолетия ситуация может существенно измениться. А в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ответственные органы формируют списки детей для предоставления жилья, в которые включаются лица, достигшие 14 лет. Тем самым возникает много вопросов к порядку вынесения заключения.

3. Также в ИПРА появились рекомендации по предоставляемому жилью и оборудованию жилых помещений , занимаемых инвалидом. Рекомендации по жилью, согласно утвержденным формам ИПРА, могут касаться удаленности жилья от медицинских организаций, переселения с верхних этажей на нижние или поближе к месту проживания родных и близких. Рекомендации об оборудовании жилых помещений ограничиваются только указанием на нуждаемость в оборудовании, конкретизировать оборудование не предполагается.

4. Сокращен раздел , посвященный физкультурно-оздоровительным мероприятиям, мероприятиям по занятию спортом . Если раньше в ИПРА указывалась нуждаемость в таких мероприятиях, то теперь указывается нуждаемость только в информировании и консультировании по вопросам адаптивной физкультуры и спорта. Тем самым исполнителю достаточно сообщить инвалиду, что в населенном пункте отсутствует адаптивная физкультура и спорт, подходящие для него, – и ИПРА будет исполнена.

5. Появился новый раздел, в котором дается заключение о показаниях к приобретению транспортного средства за счет инвалида или средств других лиц и организаций. Это заключение дает право на компенсацию в размере 50 процентов от уплаченной инвалидом (ребенком-инвалидом) страховой премии по договору обязательного страхования в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, в том числе ребенком-инвалидом, и наряду с ним не более чем двумя водителями. Правила выплаты инвалидам компенсации страховых премий устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

6. Изменился раздел, посвященный видам помощи, в которых нуждается инвалид для преодоления барьеров , препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. Поскольку такой раздел изначально появился в ИПРА только с 1 января 2016 года, трудно предположить плюсы и минусы его изменения. Призываем всех ознакомиться с формами ИПРА, чтобы понять, какие виды помощи необходимы для включения в ИПРА.

7. Во «взрослой» ИПРА выделен раздел «Мероприятия по общему и профессиональному образованию» , в котором указывается нуждаемость в рекомендациях по условиям организации обучения. Тем самым встает вопрос: какой орган или организация должны дать рекомендации по условиям обучения , если до сих пор ПМПК дает рекомендации лишь детям, т.е. лицам до достижения ими 18 лет? Приятно, что во взрослой ИПРА появились слова «общее образование»: это напоминает всем о том, что право на общее образование не зависит от возраста гражданина.

8. Из ИПРА исчезло заключение о наличии или отсутствии противопоказаний для обучения в образовательных организациях высшего образования , что связано с исключением из Федерального закона «Об образовании в РФ» требования об отсутствии противопоказаний для обучения инвалидов в пределах квот.

9. В форме ИПРА ребенка-инвалида появилось новшество, крайне важное для родителей : раздел «Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского (семейного капитала)» заполняется при наличии заявления лица, желающего направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида . Таким образом, родители, имеющие право на средства материнского капитала, должны заранее подготовиться и подать соответствующее заявление в бюро МСЭ .

Это очень неоднозначное новшество. Само по себе заявление не является заявлением о распоряжении средствами , которое подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по факту приобретения соответствующих товаров и услуг (Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 380). Получается, что это, скорее, заявление о намерении: гражданин не против возможности использовать средства материнского капитала на эти цели в будущем. Такое заявление не обязывает родителей потом это делать, они могут передумать без извещения кого бы то ни было. Вместе с тем, заполнение этого раздела в дальнейшем обязывает бюро МСЭ послать выписку из ИПРА в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – в части рассмотрения вопроса об осуществлении компенсации затрат за счет средств материнского капитала, а также в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения – в части выполнения мероприятий по проверке наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара и услуги, на приобретение которых направляются средства материнского капитала.

Считаем, что родителям, имеющим право на средства материнского капитала, независимо от того, думают они о возможности их использования на указанные цели или нет, целесообразно подать в бюро МСЭ заявление о желании направить средства, чтобы соответствующий раздел ИПРА был заполнен (без указания товаров и услуг в ИПРА средства материнского капитала невозможно будет на них использовать). Желание использовать средства материнского капитала на эти товары и услуги может возникнуть позже, могут измениться обстоятельства; но заполненный раздел даст возможность своевременно получить компенсацию, а не проходить вновь МСЭ для разработки новой ИПРА и заполнения этого раздела.

10. Фактически ИПРА совершеннолетнего инвалида и ИПРА ребенка-инвалида стали отличаться только двумя разделами:

– первый – и в том, и в другом случае – посвящен нуждаемости в рекомендациях по условиям организации обучения, только называется по-разному: у детей – мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или абилитации, у взрослых – мероприятия по общему и профессиональному образованию;

– второй имеется только в детской ИПРА и посвящен средствам реабилитации и реабилитационным услугам, приобретение которых может быть компенсировано за счет средств материнского капитала.

Программы социальной реабилитации

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов

Осуществление всех направлений социальной реабилитации происходит в рамках индивидуальной программы реабилитации (ИПР), которая дает возможность учитывать психофизиологические особенности инвалида и связанный с ними реабилитационный потенциал.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", индивидуальная программа реабилитации инвалида — разработана на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых норм и форм собственности.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно в соответствии с федеральной базовой программой реабилитации инвалидов, так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие либо сам инвалид, либо другие лица или организации независимо от организационно-правовых норм и форм собственности.

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой реабилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральной базовой программой реабилитации инвалидов.

Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством или видом реабилитации, включая автомобили, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными средствами.

Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое или иное средство либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если инвалид приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости технического или иного средства, услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду.

Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной программы реабилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых норм и форм собственности от ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.

Основными принципами формирования ИПР являются:

Индивидуальность;

Непрерывность;

Последовательность;

Преемственность;

Комплексность.

Индивидуальность реабилитации означает необходимость роста конкретных условий возникновения, развития и возможностей исхода инвалидности у данного индивидуума.

Непрерывность предполагает организационное и методическое обеспечение неразрывности единого процесса реализации различных реабилитационных мероприятий. В противном случае происходит резкое снижение их эффективности.

В то же время необходимо соблюдать определенную последовательность в проведении реабилитации, диктуемую особенностями течения заболевания инвалида, возможностями его социально-средового окружения, организационными аспектами реабилитационного процесса.

Преемственность этапов реабилитации заключается в учете конечной цели последующего этапа при проведении мероприятий предыдущего. В основном различают следующие этапы реабилитации: экспертная диагностика и протезирование, формирование и реализация индивидуальной программы реабилитации, динамический контроль за отдельными результатами реабилитации.

Комплексность реабилитационного процесса означает необходимость учета на всех его этапах многочисленных аспектов реабилитации: медицинских, психофизиологических, профессиональных, санитарно-гигиенических, социально-средовых, правовых, учебно-производственных т. д.

Структура индивидуальной программы реабилитации инвалида определена Примерным положением об индивидуальной программе реабилитации инвалида и имеет следующие разделы:

Регистрационный номер карты, номер акта освидетельствования, наименование учреждения медико-социальной экспертизы;

Паспортные данные инвалида (Ф. И. О., пол, дата рождения, адрес постоянного или временного проживания, гражданство);

Данные об уровне общего образования (вспомогательная школа, начальное, неполное среднее, среднее, отсутствие общего образования);

Данные об уровне профессионального образования (профессиональная подготовка, начальное, среднее, высшее, послевузовское, дополнительное);

Данные о профессии — роде трудовой деятельности, занятий человека, владеющего комплексом специальных знаний, умений и навыков, полученных путем образования, обучения. Основной профессией считается выполняемая работа наиболее высокой квалификации или работа, выполняемая более длительное время;

Данные о специальности — виде профессиональной деятельности, усовершенствованной путем специальной подготовки;

Данные о квалификации — уровне подготовленности, мастерства, степень годности к выполнению труда по определенной специальности или должности, определяемой разрядом, классом, званием и другими квалификационными категориями;

Данные о выполняемой к моменту освидетельствования работе (профессии, специальности, квалификации, а также другим видам работ — самозанятости, общественных работах, работе по уходу за больными) и адрес места работы:

Данные о социально-бытовом статусе инвалида (одинокий, семейный, сирота, сколько членов семьи), а также роли инвалида в семье — кормилец, иждивенец;

Данные о социально-экономическом статусе (работающий, неработающий, безработный, пенсионер);

Данные о социально-средовом статусе (иммигрант, вынужденный переселенец, без определенного места жительства, условно отбывающий срок наказания);

Социально-средовые условия инвалида (собственный или арендуемый дом, квартира, комната; их площадь, этаж; наличие коммунальных удобств, удаленность жилья от места работы и доступность транспорта);

Источники дохода (зарплата, пенсия, стипендия и их величина);

Клинико-экспертные данные, включающие группу инвалидности, динамику инвалидности за последние 5 лет, каждую продолжительность инвалидности, закодированный по МКБ клинический диагноз и степень выраженности функциональных нарушений, клинический прогноз;

оценку реабилитационного потенциала, включающую:

Состояние физического развития (конституционно-анатомические особенности, возрастные и половые различия, уровень физического развития и физической подготовленности — рост стоя и сидя, вес, окружность грудной клетки и различных групп мышц, мышечная сила, выносливость, быстрота действий и двигательных реакций, ловкость, жизненная емкость легких, пространственная ориентировка, двигательная координация и др.);

Психофизиологическую выносливость — интегральную оценку физической и физиологической выносливости с учетом свойств нервной системы инвалида (силы, уравновешенности, подвижности, лабильности и динамичности), оценки состояния сенсорных и перцептивных систем, состояния познавательных функций (внимания, памяти, мышления), уровня развития речи и специфических корковых функций (письма, счета, чтения), устойчивости этих функций к нагрузкам.

Существенным при оценке психофизиологической выносливости является также учет устойчивости уровня сенсомоторной координации и других аспектов, отличающих за исполнительскую сторону деятельности, а кроме того — скорость и прочность формирования навыков;

Эмоциональную устойчивость (динамические свойства эмоций и чувств человека, т. е. легкость возникновения и угасания эмоциональных реакций, их интенсивность, инертность, модальность возникающих эмоций (гнев, радость, страх и др.), насколько эмоциональные процессы оказывают деструктивное влияние на деятельность инвалида, насколько его эмоции поддаются контролю).

Данные об уровне развития профессионально важных знаний, навыков, умений (оценка теоретической подготовки и практического опыта для выполнения конкретной работы);

Оценку социально-психологического и социально-экономического статуса, включая:

Социально-психологическую реактивность (компетентность) — способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений. Она включает уровень коммуникабельности или общительности, т. е. способность к спонтанной коммуникативной активности, а также владение навыками общения, устойчивые типы реакций при социально-психологическом взаимодействии;

Направления социальной деятельности, включая участие индивида в различных видах деятельности в макросоциуме (учебная, трудовая деятельность, досуговые занятия, различные виды творчества, деятельность по собственному оздоровлению, участие в работе общественных организаций, возможности реализовать свои гражданские права и др.);

Семейно-бытовые взаимоотношения — ролевые функции инвалида в семье, характер отношения семьи к инвалиду, имеющийся в семье психологический климат;

Уровень и структуру кругозора — характеристика широты знаний, которыми инвалид пользуется при решении профессиональных, бытовых, личных, социальных и других вопросов в повседневной деятельности.

Данные о структуре потребности инвалида, т. е. указание тех желаний, влечений, объектов, необходимых для существования и развития инвалида и выступающих источником его активности. Система и структура потребностей и соответствующая структура мотивации взаимосвязаны со структурой тех видов деятельности, в которые включена личность;

Круг интересов инвалида, т. е. проявление познавательной потребности, обеспечивающей направленность личности на осознание целей деятельности. Развитая структура устойчивых, долговременных интересов, включающая различные сферы деятельности, виды занятий, предметы деятельности, системы отношений и др., представляет собой предпосылки для осознанной активности самого инвалида по возобновлению в максимально возможной степени своего привычного образа жизни и реинтеграции в общество. Наличие бедной, неразвитой системы интересов является неблагоприятным фактором;

Уровень притязаний (степень трудности целей, которые он ставит перед собой). Прогностическим в контексте реабилитационной диагностики является установление того уровня, на какой конкретно инвалид претендует в своей жизни на определенном этапе. Наличие притязаний, грубо неустойчивых или грубо неадекватных соматическому состоянию и профессиональному или социально-психологическому статусу инвалида на момент обследования, независимо от характера неадекватности, является неблагоприятным фактором в отношении реабилитации;

Данные о реабилитационном потенциале, т. е. комплексе биологических, психофизиологических характеристик человека, а также социально-средовых факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать его потенциальные способности, с их оценкой: реабилитационный потенциал высокий, удовлетворительный, низкий;

Данные о реабилитационном прогнозе, т. е. предполагаемой вероятности реализации реабилитационного потенциала, с его оценкой: благоприятный, относительно благоприятный, неясный, неблагоприятный;

Данные о выраженности ограничений жизнедеятельности и возможности их восстановления (компенсации);

Реабилитационно-экспертное заключение, включающее клинико-функциональный диагноз, психологический диагноз, оценку профессионально-трудового, социально-бытового и социально-средового статусов, оценку реабилитационного прогноза, оценку ограничений жизнедеятельности, тяжесть и причину инвалидности.

ИПР состоит из трех программ:

- программы медицинской реабилитации ;

- программы профессиональной реабилитации;

- программы социальной реабилитации.

Программа социальной реабилитации в ИПР включает:

Информирование и консультирование по вопросам социально-бытовой реабилитации инвалидов;

Обучение инвалида самообслуживанию, включая информирование о технических средствах реабилитации, обучение технике и методическим приемам для самообслуживания, обучение правилам личной гигиены (причесывание, умывание, чистка зубов), пользованию одеждой, одеванию, раздеванию, приему пищи и др. Особенности обучения во многом определяются видом инвалидизирующей патологии и тяжестью ограничения жизнедеятельности. Адаптационное обучение инвалидов включает "обучение жизни с инвалидностью", в том числе вопросы диетотерапии, режима дня, информирования об особенностях течения болезни и др.;

Адаптационное обучение семьи инвалида должно обеспечивать информирование, консультирование и обучение семьи инвалида по различным вопросам: характере течения заболевания инвалида, возникающих ограничениях жизнедеятельности, связанных с ними социально-психологических, физиологических и экономических проблемах; видах и проблемах социально-бытовой помощи инвалиду, видах технических средств реабилитации и особенностях их эксплуатации; видах реабилитационных учреждений, их местонахождений и спектре оказываемых ими услуг и т. д.

Обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации должно обеспечить соответствие эргономических требований физическим и психофизиологическим потребностям инвалида;

Организация жизни инвалида в быту, включая архитектурно-планировочное решение проблемы адаптации жилого помещения к потребностям инвалида, оснащение техническими средствами реабилитации, перепланировку жилых помещений;

Обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации, включая подбор технических средств в соответствии с медико-социальными показаниями, доставку технического средства, его сервисное обслуживание;

Обучение персональной сохранности, которое включает овладение знаниями и навыками таких видов деятельности, как пользование газом, электричеством, туалетом, ванной, транспортом, лекарствами и др.;

Обучение социальным навыкам, которое включает освоение знаний и навыков, позволяющих инвалиду приготавливать пищу, убирать помещение, стирать белье, осуществлять ремонт одежды, работать на приусадебном участке, пользоваться транспортом, посещать магазины, предприятия бытового обслуживания;

Обучение социальному общению, которое включает обеспечение возможности инвалида посещать друзей, кинотеатры и др.;

Обучение социальной независимости, которое должно быть направлено на возможность самостоятельного проживания, возможность распоряжаться деньгами, пользоваться гражданскими правами, участвовать в общественной деятельности;

Оказание помощи в решении личных проблем, которое включает обеспечение инвалидам контроля рождаемости, получение знаний в области полового воспитания, воспитания детей и др.,

Консультирование по правовым вопросам, которое должно обеспечивать правовую помощь инвалиду в области социальной защиты и реабилитации;

Обучение навыкам проведения отдыха, досуга, занятиями физкультурой и спортом, которое включает приобретение знаний и навыков о различных видах спортивной и досуговой деятельности, обучение пользованию для этого специальными техническими средствами, информирование о соответствующих учреждениях, осуществляющих данный вид реабилитации.

При формировании программы социальной реабилитации необходимо определить:

Исполнителя (наименование учреждения);

Форму реабилитации (амбулаторная, стационарная, пансионат, отделение дневного пребывания, клубная);

Сроки выполнения (даты начала и окончания реабилитационного мероприятия);

Прогнозируемый результат (возможность компенсации ограничений жизнедеятельности, достижение самообслуживания, самостоятельного проживания, интеграции в общество).

При невыполнении Программы социальной реабилитации должна быть запись с указанием причины, подпись ответственного лица и печать.

Инвалид подписывает разработанную Программу социальной реабилитации.